Siapton – Zusammensetzung, Wirkung und Anwendung eines Pflanzenstärkungsmittels

.

Zusammensetzung und Inhaltsstoffe von Siapton

Siapton ist ein organisches Pflanzenstärkungsmittel auf Aminosäure-Basis. Es wird aus Proteinen tierischer Herkunft durch kontrollierte Hydrolyse gewonnen. Das Endprodukt ist eine konzentrierte Flüssigkeit mit hohem Anteil an freien Aminosäuren und Peptiden. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Inhaltsstoffe und Analysewerte von Siapton zusammengefasst:

| Inhaltsstoff | Gehalt |

|---|---|

| Gesamt-Aminosäuren & Peptide | ≥700 g/L (ca. 54 % Trockensubstanz) |

| – davon freie Aminosäuren | ~10 % (Gew./Vol.) |

| Organisch gebundener Stickstoff (N) | ~9 % (Gesamtstickstoff ca. 10 %) |

| Organischer Kohlenstoff (C) | ~25 % |

| Wassergehalt | ~37 % (Trockensubstanz ~63 %) |

| Weitere Bestandteile | Natürliche Mikroelemente (Spurenelemente) in geringen Mengen |

Tabelle 1: Wichtige Inhaltsstoffe von Siapton. Siapton besteht vorwiegend aus organischen Stickstoffverbindungen in Form von Aminosäuren und kurzzeitigen Peptiden. Diese stammen aus hydrolysierten tierischen Proteinquellen (z. B. Haut- und Haarabfällen). Der Gesamtstickstoffgehalt beträgt etwa 9–10 %, überwiegend organisch gebunden. Der sehr hohe Aminosäuregehalt (über 700 g pro Liter) macht Siapton zu einem der ersten Aminosäure-Dünger (Biostimulanz) seiner Art – bereits in den 1970er Jahren wurde es als eigener Dünger-Typ in Deutschland eingeführt.

Wirkungsweise (Mode of Action)

Die Wirkungsweise von Siapton beruht auf mehreren biostimulierenden Effekten, die das Pflanzenwachstum und die Stressresistenz fördern:

Direkte Nährstoffquelle: Die enthaltenen Aminosäuren und kurzkettigen Peptide können von Pflanzen sofort aufgenommen und im Stoffwechsel verwendet werden. Dadurch stehen Baustoffe für Proteine ohne aufwändige Eigen-Synthese bereit, was besonders in Phasen hohen Bedarfs (Jugendentwicklung, Blüte/Fruchtbildung) vorteilhaft ist. Behandelte Pflanzen zeigen oft rasch eine intensivere Grünfärbung und kräftigeres Wachstum, da die zugeführten organischen Moleküle direkt in den Zellaufbau einfließen.

Förderung der Nährstoffaufnahme: Siapton verbessert die Verfügbarkeit und Aufnahme von Mineralien. Die freien Aminosäuren wirken als Chelatbildner für Spurenelemente, sodass Mikronährstoffe im Boden oder in Düngemitteln besser gelöst und von der Pflanze aufgenommen werden können. Zudem steigert Siapton nachweislich die Aktivität von Enzymen wie der Nitrat-Reduktase in Pflanzen, was zu einer effizienteren Stickstoffassimilation führt. In Versuchen mit Mais konnte z. B. gezeigt werden, dass Siapton die N-Aufnahme aus dem Boden – besonders unter Wasserstress – erhöht.

Anti-Stress-Effekt: Eines der herausragenden Merkmale ist die Steigerung der Stresstoleranz. Siapton hilft Pflanzen, abiotischen Stress besser zu überstehen, etwa bei Trockenheit, Hitze, Kälte (Frost) oder Salzstress. Studien belegen, dass Siapton osmotischen Stressreaktionen entgegenwirkt und stressbedingte Stoffwechselstörungen vermindert – z. B. in Mais unter Salz- und Trockenstress. Die zugeführten Aminosäuren unterstützen die Aufrechterhaltung des Zellstoffwechsels (u. a. durch Osmoregulation), was zu sichtbar stressresistenteren Pflanzen führt. So können durch Siapton behandelte Kulturen Trockenphasen oft besser überstehen und Kälteschäden schneller überwinden.

Wachstumsförderung und Regeneration: Siapton wirkt als Wachstumsaktivator, indem es z. B. die Zellteilung und Zelldifferenzierung fördert. Nach Störungen wie Hagel- oder Sturmschäden regen die Aminosäuren den Neuaufbau von Gewebe an, sodass beschädigte Pflanzen sich schneller erholen und weiterwachsen. Auch in der Bewurzelungsphase (z. B. bei Stecklingen) kann Siapton helfen, da es die Wurzelbildung stimuliert und den jungen Pflanzen sofort verfügbare Nährstoffe liefert (dies wird in Gärtnerkreisen als Vorteil bei der Stecklingsanzucht genannt). Experimente mit Jungpflanzen bestätigen eine Förderung von Wurzel- und Sprosswachstum: Bereits wenige Wochen nach Anwendung zeigten behandelte Pflanzen längere Wurzeln, mehr Blattmasse und höheren Chlorophyllgehalt.

Verbesserte Aufnahme anderer Mittel (Netzmittel-Effekt): Siapton besitzt aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften ausgeprägte Netz- und Haftwirkung. Als Spray zugegeben, verteilt es sich gut auf der Blattoberfläche und haftet dort als dünner Film. Dies hat zwei Effekte: Erstens wird Verdunstungsschutz geboten – der Siapton-Film reduziert den unkontrollierten Wasserverlust der Blätter, was insbesondere in heißen Klimazonen zur Wassereinsparung genutzt wird. Zweitens bleiben zugemischte Spritzmittel länger auf der Pflanze haften, was deren Wirksamkeit steigern kann. Tatsächlich wird Siapton in der Praxis oft als Tankmischungs-Partner eingesetzt: Ob Herbizide, Fungizide, Insektizide oder Blattdünger – in Kombination mit Siapton kann deren Wirkung verstärkt und Verträglichkeit für die Kulturpflanzen verbessert werden. Ein Beispiel ist die Mischung von Siapton mit biologischen Insektiziden (etwa Bacillus thuringiensis-Präparaten) gegen Schädlinge: Durch Siapton haftet die Insektizidlösung besser an den Blättern und bleibt auch bei Regen wirksam.

Indirekte Stärkung des Immunsystems: Obwohl Siapton kein Pflanzenschutzmittel im klassischen Sinne ist, berichten Anwender von reduziertem Krankheitsbefall durch vorbeugende Siapton-Gaben. Der Hersteller betont, dass gesunde Pflanzen durch Siapton natürlich gegen Pilzinfektionen gestärkt werden. So wurde beispielsweise beobachtet, dass mit Siapton behandelte Rosen, Fuchsien oder Buchsbäume wesentlich weniger anfällig für Echte Mehltaupilze und andere Blattkrankheiten sind. Vermutlich fördern die Aminosäuren die pflanzeneigene Abwehr (etwa die Produktion von Abwehrstoffen oder dickere Zellwände), sodass Pathogene es schwerer haben. Gartenanwender berichten konkret, dass Buchsbaum mit regelmäßiger Siapton-Behandlung kaum noch Symptome des gefürchteten Buchsbaum-Pilzes zeigt– offenbar bleiben latent infizierte Pflanzen vitaler und können den Pilzbefall eindämmen. Dieses vorbeugende “Immunisieren” der Pflanzen gegen Krankheiten ist ein geschätzter Nebeneffekt von Siapton.

Zusammengefasst ist Siapton ein vielseitiger Biostimulant, der sowohl als Nährstofflieferant wie auch als Stoffwechselaktivator fungiert. Es erhöht die Nährstoffeffizienz, fördert Wachstum und Qualität und hilft Pflanzen, widrige Bedingungen besser zu meistern – ohne direkte toxische Wirkstoffe, sondern rein über physiologische Verbesserungen im Pflanzenstoffwechsel. Negative Effekte auf Nichtzielorganismen sind nicht zu erwarten, da Siapton frei von synthetischen Pestiziden ist und als natürliches Produkt z. B. auch für Bienen ungefährlich eingestuft ist.

Anwendungsgebiete von Siapton

Siapton wird breit in Landwirtschaft und Gartenbau eingesetzt. Als allgemeines Pflanzenstärkungsmittel eignet es sich grundsätzlich für alle Kulturen, von Ackerpflanzen über Obst und Gemüse bis hin zu Zierpflanzen und Rasenflächen. Nachfolgend einige wichtige Anwendungsgebiete und Kulturen, in denen Siapton besonders häufig genutzt wird:

Acker- und Feldkulturen: In der konventionellen Landwirtschaft kommt Siapton vor allem in Kulturen wie Getreide, Mais, Zuckerrüben, Raps, Kartoffeln und Leguminosen zum Einsatz. Hier wird es oft mit Pflanzenschutzmaßnahmen kombiniert, um Stress zu reduzieren und Erträge zu sichern. Beispielsweise wird in Zuckerrüben Siapton mit Nachauflauf-Herbiziden ausgebracht, um den Herbizidschock zu mildern und das Jugendwachstum der Rüben zu fördern. In Getreide (Weizen, Gerste etc.) empfiehlt sich eine Gabe am Ende der Bestockung (EC 25–32), wodurch die Anlage der Ähren gefördert wird; zusätzlich kann Siapton als Haft- und Zusatzstoff bei Fungizidspritzungen im Schossstadium dienen. Kartoffeln profitieren von Siapton-Beigaben bei Herbizidspritzungen (bessere Verträglichkeit) sowie von wiederholten Anwendungen bis Reihenschluss, was eine gleichmäßigere Knollenbildung und robustere Pflanzen ergeben soll. In Mais (insbesondere bei kühler Witterung) hat junges Wachstum oft Schwierigkeiten – hier wird Siapton um das 4–6-Blatt-Stadium (ca. 10–15 cm Höhe) gespritzt, um das Jugendentwicklungstief zu überwinden. Leguminosen (z. B. Ackerbohne, Erbse, Soja) können durch Siapton trockenstressresistenter werden; empfohlen sind Anwendungen bei ~10 cm Wuchshöhe und erneut kurz vor Blüte, was zu mehr Blüten und Schotenansatz führen kann. Raps (Winterraps) schließlich zeigte in Versuchen deutliche Ertragssteigerungen, wenn Siapton zur Blüte (1–1,5 L/ha) gemeinsam mit der Insektizidbehandlung gegeben wurde – vermutlich durch bessere Befruchtung und Stressschutz in dieser kritischen Phase.

SIAPTON ® – Pflanzenstärkungsmittel – rein organischer Biostimulator.

9,00 € – 46,90 €Grundpreis: 36,00 € – 9,38 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 5 l

Beispielhafte Anwendungen in Ackerkulturen:

Obst- und Weinbau: Im Obstbau wird Siapton vor allem zur Unterstützung von Blüte, Fruchtansatz und Fruchtentwicklung genutzt. Bei Kernobst (Äpfel, Birnen) kann eine Spritzung kurz vor der Blüte die Befruchtungsrate erhöhen; frühe Anwendungen haben in Versuchen den Fruchtansatz bei Apfel verbessert und das Triebwachstum gesteigert, was insgesamt zu höheren Erträgen führte. Da Siapton auch die Gefahr der Nitrat-Anreicherung senkt (weniger überschüssiger Stickstoff im Saftstrom), wird ein positiver Effekt auf Fruchtqualität und geringere Lagerkrankheiten vermutet. Im Steinobst (z. B. Kirsche, Pfirsich) zielen Anwendungen eher auf Stressphasen ab – etwa nach Spätfrost, Hitze oder Trockenheit, um Ertragseinbußen zu minimieren. Im Weinbau sind Aminosäuren-Präparate ebenfalls bekannt; Siapton könnte hier im frühen Laubwachstum und vor der Blüte eingesetzt werden, um Vitalität und möglicherweise Mostqualität (Stickstoffversorgung der Hefe) zu verbessern. Konkrete Dokumentationen im Weinbau sind rar, doch da Siapton für den ökologischen Anbau zugelassen ist, nutzen Biowinzer es gelegentlich als Alternative zu konventionellen Blattdüngern.

Gemüsebau und Sonderkulturen: Siapton zeigt breite Einsatzmöglichkeiten im Gemüse- und Zierpflanzenbau. Bei Gemüsekulturen wie Salat, Kohl, Tomate, Gurke etc. wird es oft als 0,3–0,5 % Blattdüngung im Wachstum eingesetzt, teils im Abstand von 2–3 Wochen, um ein gleichmäßiges Wachstum und Stressresistenz (z. B. gegen Hitze im Gewächshaus) zu fördern. In Versuchen mit Karotten führte Aminosäure-Düngung zu erhöhtem Zucker- und Carotinoidgehalt in den Wurzeln sowie teils zu Mehrerträgen – wobei die Wirksamkeit je nach Sorte variieren kann. Erdbeeren und Beerenobst profitieren durch kräftigere Pflanzen und ggf. verbesserte Fruchtgröße und -geschmack (hier spielt Siapton auch als Qualitätsdünger eine Rolle, da es Geschmack und Zuckergehalt positiv beeinflussen soll). Bei Sonderkulturen wie Tee, Kaffee, Gewürzpflanzen etc. wird Siapton international ebenfalls angewandt, um Stress durch Klima oder Erntezeiten auszugleichen – z. B. berichten Rosenöl-Produzenten in Bulgarien, dass Siapton die Blütenernte der Rosa damascena um ~20 % steigern konnte.

Zierpflanzen, Rasen und Baumschulen: Im nicht-essbaren Bereich hat Siapton ebenfalls einen festen Platz. Zierpflanzen (Rosen, Fuchsien, Geranien, Stauden usw.) werden durch regelmäßige Spritzungen deutlich robuster gegen Krankheiten und zeigen sattere Blattfarbe. So wird Siapton von Rosenzüchtern genutzt, um Rosenstöcke alle 2 Wochen vorbeugend zu behandeln und damit Pilzkrankheiten wie Sternrußtau oder Mehltau zu reduzieren – mit Erfolg laut langjährigen Anwendern. Buchsbäume – geplagt vom Buchsbaum-Pilz – können mit Siapton kräftig und gesund gehalten werden. Ein Praxisbericht schildert, dass ein mit Siapton behandelter Buchsbaum-“Knotengarten” nach Jahren erstmals wieder vital grün austrieb und wesentlich weniger Pilzbefall zeigte. In Rasenflächen (z. B. Sport- oder Golfrasen) dient Siapton als Biostimulans zur Förderung dichten Grases und zur Regeneration nach intensiver Nutzung oder Trockenstress. Insbesondere im ökologischen Gartenbau und in Parks, wo auf chemische Dünger und Pestizide verzichtet wird, findet Siapton als natürliches Mittel zur allgemeinen Gesunderhaltung breite Anwendung.

Insgesamt sind die Anwendungsgebiete von Siapton äußerst vielfältig. Überall dort, wo Pflanzen unter Stress stehen oder eine Steigerung von Wachstum, Ertrag oder Qualität gewünscht ist, kann Siapton unterstützend eingesetzt werden. Dank seiner guten Verträglichkeit und Zulassung im Bio-Landbau (siehe unten) gibt es kaum Einschränkungen, welche Kultur behandelt werden darf – wichtig ist nur, die richtige Dosierung und Anwendungstechnik zu beachten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Vorteile und Nutzen für Landwirte und Gärtner

Der Einsatz von Siapton bietet eine Reihe von Vorteilen, sowohl aus agrarwirtschaftlicher Sicht (Ertrag, Wirtschaftlichkeit) als auch für Hobbygärtner (Pflanzengesundheit, geringer Chemieeinsatz). Hier die wichtigsten Nutzenpunkte:

Stressminderung und Ertragssicherung: Durch die anti-stress Wirkung von Siapton können Ertragseinbußen bei widrigen Bedingungen reduziert werden. Pflanzen überstehen Trockenperioden, Kältewellen oder Hitze besser, was sich in stabileren Erträgen niederschlägt. In Jahren mit Wetterextremen kann dies den Unterschied zwischen Missernte und normalem Ertrag ausmachen. Landwirte berichten, dass z. B. Getreidefelder nach Spätfrost oder lange trockene Phasen sich mit Siapton schneller erholt haben, während unbehandelte Flächen stärker litten. Auch nach Herbizidmaßnahmen (z. B. in Zuckerrüben) bleiben die Kulturen durch Siapton-Beigabe wüchsiger und lückenloser, sodass Ausfälle durch Herbizidstress vermieden werden. Insgesamt bedeutet dies höhere Erträge: Versuche zeigen z. B. im Winterraps signifikante Mehrerträge mit Siapton; in Rosenöl-Plantagen wurde eine Steigerung des Blütenertrags um ~20 % gemessen. Diese Ertragszuwächse sind wirtschaftlich relevant und machen die Anwendung für Landwirte attraktiv.

Qualitätsverbesserung: Neben der Quantität kann auch die Qualität der Ernteprodukte profitieren. Durch den verbesserten Nährstoffhaushalt tendieren Früchte und Gemüse zu höherem Gehalt an Zucker, Vitaminen und Aromastoffen. Der Hersteller verspricht „optimale Qualität und besten Geschmack“ bei Obst und Gemüse durch Siapton. In der Praxis wurde z. B. bei Karotten ein höherer Carotinoid- und Zuckergehalt beobachtet und bei Erdbeeren eine geringere Neigung zu Mangelerscheinungen und Schalenfehlern (wie Fruchtberostung). Auch optisch präsentieren sich Zierpflanzen qualitativ besser: intensivere Blattfarbe, üppiger Wuchs, mehr Blütenansatz. Gerade bei Verkaufsware (Zierpflanzen, Gemüse) können solche Qualitätsaspekte den Marktwert steigern.

Gesündere, widerstandsfähigere Pflanzen: Ein großer Nutzen für Gärtner ist die Vorbeugung gegen Krankheiten und Schädlinge. Zwar ersetzt Siapton keine Fungizide oder Insektizide bei akutem Befall, doch regelmäßige Stärkung führt zu robusterem Pflanzengewebe, das weniger anfällig ist. Ein Rosengärtner berichtet, dass seine seit Jahren mit Siapton behandelten Rosen „wesentlich weniger anfällig, auch bei ungünstiger Witterung“ sind – selbst Mehltau-Probleme habe er „gut unter Kontrolle“. Ähnlich schildern Buchsbaumliebhaber eine deutliche Reduktion von Buchsbaum-Pilzbefall in Siapton-gepflegten Beständen. Für Landwirte bedeutet dies, dass pflanzliche Stress- oder Krankheitsreaktionen abgemildert werden und eventuell der Einsatz mancher Pflanzenschutzmittel verringert oder hinausgezögert werden kann. Zudem gilt Siapton als bienenfreundlich, sodass Blühstreifen oder Obstkulturen ohne Gefahr für Bestäuber behandelt werden können – ein ökologischer Vorteil.

Bessere Nährstoffeffizienz und Bodengesundheit: Durch die Chelatwirkung und Stoffwechselaktivierung steigert Siapton die Effizienz ausgebrachter Dünger. Pflanzennährstoffe – vor allem Mikronährstoffe und Bodenstickstoff – werden besser aufgenommen und verwertet. Dies kann es ermöglichen, die mineralische Düngung etwas zu reduzieren oder zumindest Verluste (Auswaschung) zu verringern. Laut Untersuchungen reduziert Siapton die Gefahr, dass überschüssiges Nitrat ins Grundwasser gelangt, da die Pflanzen mehr Nitrat zügig in organische Verbindungen einbauen. Gleichzeitig wird der Boden durch die organischen Bestandteile gefördert: Aminosäuren können als Nahrungsquelle für Bodenmikroorganismen dienen, was die mikrobielle Aktivität anregen kann. Ein lebendiger Boden setzt Nährstoffe frei und trägt zur Pflanzengesundheit bei. Indirekt kann Siapton so auch zur Bodenfruchtbarkeit beitragen (ähnlich wie moderate Gaben von organischen Düngern).

Mischbarkeit und Arbeitsersparnis: Für Landwirte ist ein praktischer Vorteil, dass Siapton mit vielen Agrochemikalien mischbar ist und so zusammen ausgebracht werden kann. Es lässt sich in einem Spritzgang etwa mit Herbiziden, Fungiziden oder Blattdüngern kombinieren (Ausnahme: kupferhaltige oder ölhaltige Präparate, siehe Risiken). Dadurch erspart man sich separate Überfahrten über das Feld, was Zeit und Kosten spart. Außerdem wirkt Siapton in Tankmischungen als Wetter und Haftmittel, wodurch die Wirksamkeit der Partnerprodukte verbessert wird – ein doppelter Nutzen für den Anwender. In der Praxis bedeutet das: weniger Spritzdurchgänge, geringere Betriebskosten und bessere Wirkung der Spritzbrühe. Gärtner schätzen diese Kombination ebenfalls – z. B. mischen einige Siapton mit dem biologischen Raupenmittel Xentari (Bacillus thuringiensis), um den Buchsbaumzünsler zu bekämpfen; das Siapton lässt das Mittel gut am Blatt haften, was den Erfolg erhöht.

Umwelt- und Anwenderfreundlichkeit: Als rein organisches Produkt hat Siapton ein günstiges Umweltprofil. Es reichert sich nicht als Schadstoff in Pflanzen oder Böden an, hinterlässt keine problematischen Rückstände in Lebensmitteln und ist ungiftig für den Anwender. Laut Hersteller ist es selbst in höherer Dosierung für Mensch, Tier und Pflanze vollkommen ungefährlich. Gärtner können Siapton im Haus- und Kleingarten ohne besondere Schutzmaßnahmen anwenden; es ist biologisch abbaubar und belastet das Ökosystem nicht. Zudem ist es im Ökolandbau zugelassen, was zeigt, dass die Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und unbedenklich sind. Für Verbraucher wächst die Bedeutung von nachhaltig produzierten Pflanzen – Siapton kann Landwirten helfen, diesem Anspruch gerecht zu werden, indem es den Chemieeinsatz reduziert und dennoch hohe Erträge ermöglicht.

Zusammengefasst bietet Siapton ökonomische Vorteile (Mehrertrag, Qualität, Arbeitsersparnis) und ökologische Vorteile (schonender für Umwelt und Nützlinge) gleichermaßen. Richtig eingesetzt, kann es ein Baustein für nachhaltige Anbausysteme sein, der die Pflanzen leistungsfähiger macht, ohne die Nebenwirkungen klassischer Agrochemie. Auch im Kleingarten ermöglicht Siapton gesunde Pflanzen „auf natürliche Weise“ – was von vielen Hobbygärtnern geschätzt wird.

Risiken oder Nachteile von Siapton

Trotz der vielen Vorteile gibt es auch einige Einschränkungen und potenzielle Nachteile bei der Verwendung von Siapton, die berücksichtigt werden sollten:

Keine direkte Schädlings- oder Krankheitsbekämpfung: Siapton ist kein Pestizid – es wirkt präventiv und indirekt. Bei akutem Befall von Krankheiten oder Schädlingen kann es chemische oder biologische Pflanzenschutzmittel nicht vollständig ersetzen. Erwartet man z. B., dass Siapton einen bestehenden Pilzbefall heilt, wird man enttäuscht; die Stärkung reicht oft nicht aus, um einen massiven Befall zu stoppen. In solchen Fällen muss dennoch zu Fungiziden gegriffen werden. Siapton eignet sich vor allem zur Vorbeugung und als Begleitmaßnahme, nicht als alleinige Kur gegen schwere Erkrankungen der Pflanzen. Dies ist wichtig zu verstehen, um falsche Erwartungen zu vermeiden.

Wirkungsvariabilität: Die erzielten Effekte können je nach Kulturart, Sorte und Umweltbedingungen unterschiedlich ausfallen. Nicht in allen wissenschaftlichen Untersuchungen zeigten sich signifikante Verbesserungen durch Siapton – manchmal waren die Unterschiede gegenüber unbehandelten Kontrollen gering. So fanden einige Studien bei bestimmten Salat- oder Spinatsorten keine Ertragssteigerung durch einen ähnlichen Aminosäuredünger, während andere Versuche positive Resultate brachten. Die Reaktion auf Biostimulanzien ist oft komplex und von äußeren Faktoren abhängig. In einem Karotten-Versuch profitierte z. B. nur eine von zwei Sorten deutlich von Siapton-Gaben, was zeigt, dass die Genetik eine Rolle spielen kann. Landwirte sollten daher beachten, dass Siapton kein garantierter “Wunderdünger” ist – unter optimalen Bedingungen ohne Stress mag der Nutzen geringer ausfallen als unter Stressbedingungen. In trockenen Jahren oder auf marginalen Böden ist der Effekt meist deutlicher als in idealen Anbaulagen.

Kostenfaktor: Siapton ist ein Spezialprodukt und in der Regel teurer pro Nährstoffeinheit als Standarddünger. Da der Stickstoffgehalt (9–10 % N) relativ niedrig ist und pro Hektar nur wenige Liter ausgebracht werden, trägt Siapton nur wenig zur Hauptnährstoffversorgung bei. Es ersetzt also keinen handelsüblichen Dünger, sondern kommt zusätzlich zum Einsatz. Die Kosten dafür (pro ha und Anwendung etwa 10–20 € bei empfohlener Dosierung) müssen durch die erzielten Vorteile – z. B. Mehrertrag oder bessere Qualität – gerechtfertigt sein. In vielen Fällen rechnen sich diese Investitionen, aber bei sehr niedrigen Marktpreisen oder wenn der Nutzen ausbleibt, kann es die Wirtschaftlichkeit schmälern. Für Hobbygärtner sind die Kosten moderater (kleine Gebinde für einige Euro), doch auch hier ist Siapton teurer als einfache Mineraldünger. Allerdings ist zu beachten, dass Siapton hoch konzentriert und ergiebig ist (eine 1-Liter-Flasche reicht im Garten oft für dutzende Anwendungen). Dennoch bleibt Preis ein potenzieller Nachteil – insbesondere, wenn man großflächig viele Anwendungen pro Jahr einplant.

Inkompatibilität mit bestimmten Mitteln: Obwohl Siapton mit vielen Spritzmitteln mischbar ist, gibt es Ausnahmen, die unbedingt beachtet werden müssen. Kupferhaltige Präparate (wie Kupfer-Fungizide im Obst- und Weinbau) dürfen nicht mit Siapton gemischt werden, da es zu Unverträglichkeiten oder Wirkungsverlust kommen kann. Ebenso sind ölhaltige Mittel (etwa Weissöl gegen Schildläuse oder Sommeröl im Zierpflanzenbau) inkompatibel – hier kann die Mischung zu Klumpenbildung oder Blattverbrennungen führen. Solche Kombinationen sind zu vermeiden. Auch stark alkalische Lösungen wären problematisch, da sie die Aminosäuren zersetzen könnten (dies ist aber in der Praxis selten relevant, da die meisten Pflanzenschutzmittel schwach sauer oder neutral eingestellt sind). Anwender sollten stets die Herstellerhinweise beachten: im Zweifelsfall einen Verträglichkeitstest im Kleinbehälter machen, bevor man große Tankmischungen ansetzt. Wird diese Vorsicht missachtet, drohen Pflanzenschäden oder Wirkungsverluste – ein klares Risiko. Positiv ist, dass die meisten gängigen Produkte (Herbizide, Fungizide, Insektizide, Blattdünger) laut Hersteller problemlos mit Siapton mischbar sind.

Anwendungstechnik und Timing: Ein Nachteil – vor allem für weniger geübte Anwender – könnte sein, dass Siapton für maximale Wirkung sehr regelmäßig und gezielt angewendet werden sollte. Gelegentliches Sprühen “nach Lust und Laune” bringt wenig. Der Hersteller und erfahrene Nutzer betonen, dass nur regelmäßige Anwendung zu optimalen Ergebnissen führt. Im Garten muss man z. B. alle 2 Wochen spritzen, was etwas Disziplin erfordert. Wird Siapton zu stark verdünnt oder nur einmal pro Saison benutzt, bleibt der Effekt eventuell aus. Auch das Timing (möglichst früh bei Stress oder vorbeugend vor erwarteten Stressphasen) ist wichtig. Wer dies nicht beachtet, könnte fälschlich annehmen, das Mittel wirke nicht, obwohl es einfach falsch angewendet wurde.

Geruch und Handhabung: Siapton hat aufgrund seines organischen Ursprungs einen eigene Geruch – oft wird er als leicht malzig oder „wie Brühe“ beschrieben. Die meisten Anwender empfinden ihn nicht als stark unangenehm, aber einige könnten den Geruch als Nachteil sehen, besonders bei Anwendung in Innenräumen oder Gewächshäusern. Allerdings ist der Geruch vergänglich und klebt nicht lange an Pflanzen oder Händen. Die Flüssigkeit ist dunkelbraun und kann Flecken auf Kleidung hinterlassen – hier ist also etwas Vorsicht bei der Handhabung geboten (Schutzkleidung oder sofortiges Waschen). Insgesamt sind dies nur kleine Unannehmlichkeiten, die jedoch im Vergleich zu den starken Gerüchen mancher organischer Dünger (z. B. Fischprodukte) mild ausfallen.

Lagerung im Winter: Siapton ist zwar laut Hersteller bis ca. –15 °C lagerfähig, dennoch sollte man darauf achten, dass es nicht dauerhaft frostgefährdet steht. Bei unsachgemäßer Lagerung (z. B. im Freien bei starkem Frost) könnte es im Extremfall ausflocken oder den Kanister beschädigen. Ebenso sollte es nicht über längere Zeit großer Hitze ausgesetzt werden. Ein trockener, kühler Lagerort ist ideal. Das Produkt hat allerdings kein Verfallsdatum und bleibt über Jahre wirksam, sofern es gut verschlossen aufbewahrt wird. Insofern ist die Haltbarkeit kein Nachteil – man muss es nur über Winter schützen, was aber für viele Flüssigprodukte gilt.

In Summe sind die Risiken von Siapton überschaubar. Es ist kein gefährliches Mittel, birgt keine hohen Umweltgefahren und ist bei Beachtung der Mischhinweise gut verträglich. Die Hauptnachteile liegen eher in ökonomischen und anwendungstechnischen Aspekten (Kosten, Notwendigkeit regelmäßiger Nutzung, Grenzen in der Wirkung). Mit Fachwissen und richtiger Strategie lassen sich diese Nachteile jedoch minimieren.

Anwendungshinweise (Dosierung, Zeitpunkt, Ausbringung)

Für den effektiven Einsatz von Siapton sollten Dosierung, Zeitpunkt und Art der Ausbringung an die jeweilige Kultur und Situation angepasst werden. Hier einige allgemeine Anwendungshinweise:

Konzentration und Ausbringungsart: Siapton wird überwiegend als Blattspritzung (foliar) ausgebracht, da hier die beste Aufnahme erfolgt. Die übliche Spritzbrühe-Konzentration beträgt 0,3–0,5 %. Das heißt: ca. 5 ml Siapton pro 1 Liter Wasser lösen. Im Hausgarten entspricht das z. B. 50 ml auf 10 L Gießkanne. Bei Gießanwendung an der Wurzel kann Siapton ebenfalls verwendet werden (z. B. bei Topfpflanzen oder Neupflanzungen), doch ist die Wirkung dann etwas geringer als bei einer Blattapplikation. In solchen Fällen sollte ebenfalls etwa 0,5 % Lösung gegossen werden. Wichtig: Blattober- und -unterseiten gründlich benetzen, aber nicht tropfnass spritzen – die Pflanzen sollen den Film aufnehmen, ohne dass alles in den Boden tropft.

Dosierung im Feld: In landwirtschaftlichen Kulturen rechnet man in Liter pro Hektar (L/ha). Je nach Kultur und Anwendungszeitpunkt sind 2–3 L/ha pro Behandlung üblich. Beispielsweise werden im Getreide 3 L/ha zur Bestockungsphase empfohlen, in Raps 1–1,5 L/ha in der Blüte (siehe Tabelle 2 oben). Bei mehreren Anwendungen sollte die Jahresgesamtdosis 8–10 L/ha nicht überschreiten, außer es wird explizit mehr empfohlen. Übermäßige Mengen bringen meist keinen Zusatznutzen und wären verschwendet – Studien zeigen, dass moderate Gaben bereits die maximale Wirkung erzielen, höhere Dosen aber nicht linear mehr Effekt bringen. Im Gartenbau (z. B. Gemüse, Obst) kann man mit 0,5 % Spritzung arbeiten, was etwa 500 ml Siapton auf 100 L Wasser pro ha entspricht; je nach Blattfläche kann das 1–3 L/ha entsprechen.

Zeitpunkt und Häufigkeit: Generell gilt: frühzeitig und regelmäßig einsetzen, um optimalen Nutzen zu ziehen. Idealer Startzeitpunkt ist oft das Frühjahr beim Austrieb bzw. frühes Vegetationsstadium der Pflanzen. Dann im Abstand von 10–14 Tagen wiederholen. Im Hausgarten empfiehlt sich eine Behandlung alle 2 Wochen vom Frühling bis Spätsommer. Landwirte koppeln die Anwendungen meist an vorhandene Arbeitstermine: z. B. gemeinsam mit einer Herbizidmaßnahme im Vorauflauf/Nachauflauf, dann erneut mit der ersten Fungizidspritzung usw. Wichtig ist, Siapton in kritischen Phasen bereitzustellen: vor Stressereignissen (Hitzeperiode angekündigt? -> vorher spritzen), vor Blüte/Fruchtansatz (hoher Nährstoffbedarf), nach möglichen Schädigungen (nach Hagel oder Schädlingsbefall zur Regeneration). In Kulturen mit langer Saison (Obstbäume, mehrjährige Zierpflanzen) kann eine mehrmalige Gabe über das Jahr verteilt sinnvoll sein – z. B. Start im Austrieb, dann kurz vor Blüte, dann im Sommer. Im Gemüsebau mit kurzen Kulturen (Salat, Radieschen) reicht oft 1–2 Anwendungen pro Durchgang. Faustregel: 3–5 Behandlungen pro Saison je nach Kultur. Bei Topfpflanzen oder Dauerpflanzen kann man auch kontinuierlich alle 3–4 Wochen sprühen, solange Wachstum stattfindet.

Durchführung der Spritzung: Die beste Wirkung erzielt Siapton, wenn es bei mildem Wetter, am besten morgens oder abends gespritzt wird. Mittagshitze und pralle Sonne sollten vermieden werden, da die Lösung sonst zu schnell trocknet und die Blätter evtl. leicht verbrennen könnten (durch Linseneffekt der Tropfen). Also nicht in der heißen Mittagssonne anwenden. Ideal sind Temperaturen zwischen 10 und 25 °C und bedeckter Himmel oder diffuse Sonne. Windstille oder nur leichter Wind ist wichtig, damit das Spritzmittel auf den Pflanzen landet und nicht verweht. Wie bei allen Spritzungen gilt: gleichmäßig benetzen, aber nicht abtropfen lassen. Bei Verwendung einer Rückenspritze im Garten sollte man die Düse auf feinen Nebel einstellen und sowohl Ober- als Unterseiten der Blätter treffen. Im Ackerbau werden übliche Feldspritzen mit kleinem Spritzvolumen genutzt (z. B. 200 L/ha Wasser); hier ist auf passende Düsen und Druck zu achten, um gute Verteilung zu gewährleisten.

Mischung mit anderen Mitteln: Siapton kann dem Spritztank zusammen mit Dünger oder Pflanzenschutz zugesetzt werden. Wichtig: Reihenfolge beim Anmischen beachten. Üblicherweise wird der Tank mit Wasser gefüllt, dann werden Rührwerk/Spritze eingeschaltet. Zuerst feste Komponenten (Pulver) lösen, dann Flüssigmittel. Siapton kann am Schluss zugegeben werden, da es vollständig wasserlöslich ist. Nicht mit Kupfer oder Öl mischen! (siehe Risiken oben). Wenn doch Kombinationen notwendig sind (z. B. Kupfer in separater Spritzung), sollte man einen Abstand von einigen Tagen einhalten. In Mischungen mit stark sauren oder alkalischen Produkten sollte man ebenfalls vorsichtig sein. Es empfiehlt sich, kleine Mischtests (z. B. in einem Glas) zu machen: bleiben die Flüssigkeiten klar vermischt und setzen nichts aus, ist die Mischung kompatibel. Siapton selbst wirkt leicht puffernd und verbessert die Haftung der Mischung auf dem Blatt, was vorteilhaft ist. Nach dem Mischen zügig ausbringen – Aminosäuren können bei sehr langer Standzeit in Wasser minimal abgebaut werden, daher Spritzbrühe möglichst noch am selben Tag verbrauchen.

Gießanwendung und Fertigation: Siapton kann auch über das Gießwasser oder Bewässerungssystem verabreicht werden. Im Garten ist dies eine Alternative für empfindliche Pflanzen, die man nicht spritzen möchte (man kann 0,5 % Lösung an die Wurzeln gießen). Die Wirkung ist etwas verzögert, da die Aufnahme überwiegend über die Wurzel erfolgt. In der Fertigation (Tröpfchenbewässerung mit Düngerzugabe) kann Siapton in die Nährlösung gemischt werden. Hier sollte die Konzentration eher niedriger gehalten werden (z. B. 0,1–0,2 %), dafür aber öfter gegeben, um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten. Wichtig: Tropfleitungen nach Gebrauch gut durchspülen, damit organische Rückstände sich nicht ablagern. Insgesamt ist die Blattapplikation jedoch effizienter, daher wird Fertigation nur ergänzend empfohlen.

Lagerung und Haltbarkeit: Siapton kommt meist in Kanistern oder Flaschen (0,5 L bis 20 L Gebinde). Es sollte frostfrei und dunkel gelagert werden. Dank seiner hohen Konzentration bleibt es auch bei Temperaturen bis –15 °C flüssig und lagerstabil, dennoch ist es ratsam, es nicht einfrieren zu lassen. Nach Anbruch der Gebinde hält es sich bei Raumtemperatur mehrere Jahre; ein aufgedrucktes Datum dient meist nur der Chargenkennung (Produktionsdatum), ein Verfallsdatum gibt es nicht, solange keine Verunreinigung eintritt. Vor Gebrauch die Flasche kurz aufschütteln, falls sich über lange Lagerung etwas abgesetzt hat. Reste der Spritzlösung können kurzfristig abgedeckt stehen gelassen und innerhalb weniger Tage ausgebracht werden, sollten aber nicht wochenlang aufbewahrt werden (Gefahr von mikrobiellen Abbau).

Als Tipp aus der Praxis: Dosierhilfen nutzen. Gärtner empfehlen, eine kleine Dosierflasche oder Spritze zum Abmessen der 5 ml pro Liter zu verwenden– z. B. einen leeren Seifenspender, der pro Pumpstoß eine definierte Menge abgibt. So lässt sich Siapton bequem und genau anmischen, ohne jedes Mal den Messbecher hervorzuholen. Zudem sollte man nach dem Spritzen die Geräte mit klarem Wasser spülen, da die Aminosäuren sonst klebrige Rückstände bilden könnten.

Befolgt man all diese Hinweise, ist die Anwendung von Siapton unkompliziert und sicher. Viele erfahrene Nutzer betonen, dass Regelmäßigkeit und richtige Dosierung der Schlüssel zum Erfolg sind – dann stellt sich der gewünschte Stärkungseffekt ein, und die Pflanzen danken es mit gesundem Wachstum.

Gesteinsmehle zur Nährstoffversorgung im Super Living Soil

Power Marine Humin Braunalgenextrakt – Hochwertige Pflanzenstärkung zur Fruchtbarkeitssteigerer aus Ascophyllum nodosum

6,90 € – 26,00 €Grundpreis: 230,00 € – 26,00 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,03 kg – 1 kg

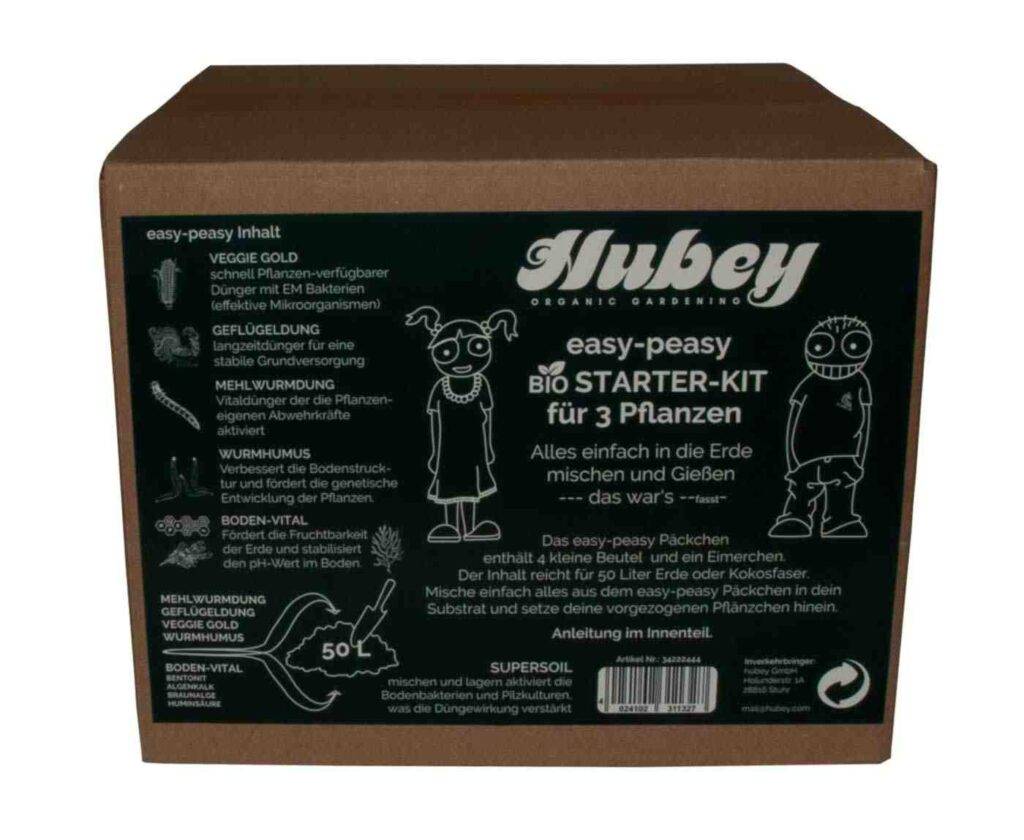

Hubey Easy‑Peasy Starter Kit – Organische Düngermischung für 3 Pflanzen (50 L Erde)

24,50 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Algenextrakt – aus lebend geernteten Braunalgen (Ascophyllum nodosum)

11,70 € – 55,90 €Grundpreis: 11,70 € – 5,59 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 10 l

Funktionale Gründüngung für Living Soil & Super Soil – aktiviert Bodenleben, fördert Humus & Mykorrhiza

6,80 € – 319,00 €Grundpreis: 136,00 € – 31,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,05 kg – 10 kg

Gesteinsmehl Multi Premium Mix – die geballte Kraft der Gesteinsmehle nutzen

9,20 € – 33,40 €Grundpreis: 9,20 € – 6,68 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 5 kg

Bimsstein 4-8 mm – Strukturstabiler Edelbims für Living Soil & Super Soil

7,90 € – 19,80 €Grundpreis: 3,95 € – 1,98 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 l – 10 l

Alfalfa Meal – Luzerne Mehl – mit einem natürlichem Wachstumshormon für größere ertragreichere Pflanzen

7,40 € – 45,10 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Amino Terra Substrat ATS Pflanzkohle – CARBUNA

7,90 €Grundpreis: 7,90 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BASALT Urgesteinsmehl für gesunde Böden und kräftige Pflanzen- wirksames SILIKAT-Gesteinsmehl

5,80 € – 58,00 €Grundpreis: 5,80 € – 2,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 5 kg – 20 kg

Biofaser Dünge Mulch – Kompost Power Booster – Biodynamisch – aktiviert das Bodenleben

11,90 €Grundpreis: 1,19 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 10 l

Organischer Pflanzendünger für gesunde Wurzeln, vitale Pflanzen und starke Jungpflanzen

6,70 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Azorock Mycoterra – mehr als 70 Mineralien und Spurenelementen sowie Mikroorganismen

8,90 €Grundpreis: 4,45 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 kg

AZOMIT Micronizierte Vulkan Asche – Vulkanasche AZOMITE

9,70 € – 199,00 €Grundpreis: 19,40 € – 9,95 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 kg – 20 kg

Great White Premium Mycorrhizae® – 28,3g – by Plant Success

21,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

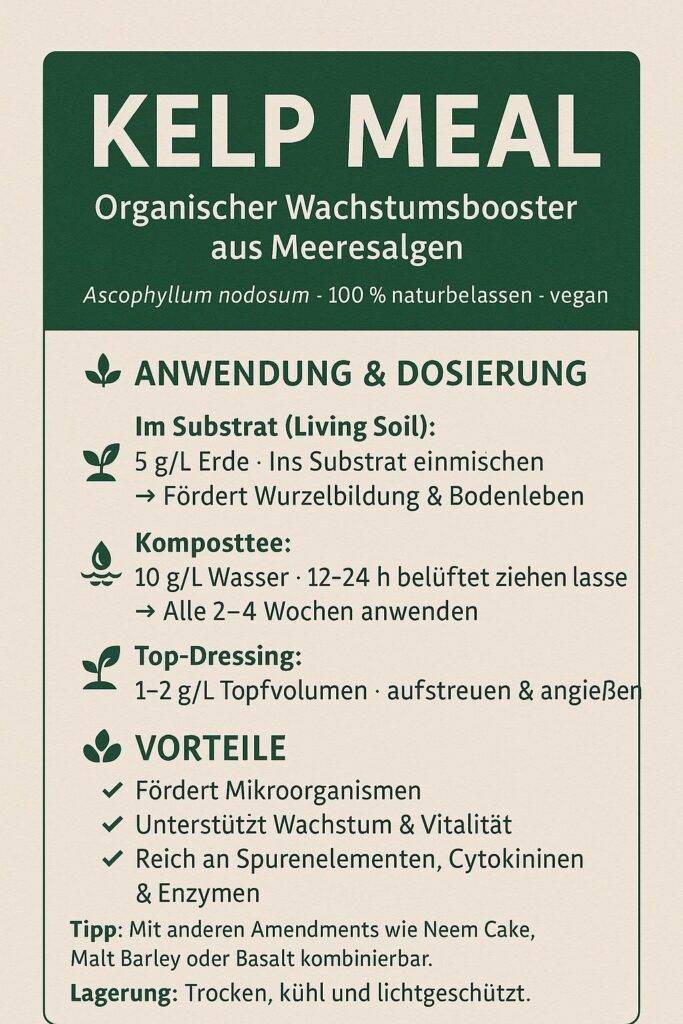

Organic Kelp Meal – Natürliches Kelpmehl für Ihr Pflanzenwachstum – Ascophyllum Nodosum

7,60 € – 189,00 €Grundpreis: 30,40 € – 18,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 kg – 10 kg

Insect Frass, Aktiviert das Bodenleben, NPK-Dünger 3,5+3,5+2,5 – Insektendünger – Insektenfrass – Mehlwurm Guano

9,30 € – 69,20 €Grundpreis: 9,30 € – 6,92 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 10 kg

BIO Wurmhumus – 100% natürlich, biologisch, organisch, chemiefrei – Wurmkompost

11,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BioNaturPlus Powerdünger – Konzentrat – fördert Feinwurzelwachstum – belebt und sorgt für Vermehrung von erwünschten Mikroorganismen

6,40 € – 11,70 €Grundpreis: 25,60 € – 11,70 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 1 l

Kalzium Natur Bentonit – Calciumbentonit – Bodenverbesserer & Bodenaktivator – feines Bentonitmehl oder Granulat

4,90 € – 11,00 €Grundpreis: 4,90 € – 2,20 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 5 kg

Huminsäure zur Herstellung von Terra Preta – Zur Stimulation des Wurzelwachstums und Bodenverbesserung

8,90 €Grundpreis: 8,90 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 l

Komposttee-Großpack – ALL IN ONE

59,00 € – 349,00 €Grundpreis: 0,30 € – 0,07 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 200 l – 5000 l

BAM Bioaktive Mikroorganismen, Bodenverbesserer aus natürlich vorkommenden Bakterien und Pilzen

11,20 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Diabas Urgesteinsmehl – 100% naturbelassen, bio-zertifiziert, mineralischer Boden-Booster

4,80 €Grundpreis: 4,80 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg

CALIFARM easy Mykorrhiza Aktiv – Optimales Wachstum für Cannabis Pflanzen

5,60 € – 8,90 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

BIO Wurmhumus – 100% natürlich, biologisch, organisch, chemiefrei – Wurmkompost

11,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Biochar + Microbes – Hochwertiger Bodenverbesserer mit Pflanzenkohle und Mykorrhiza – Biokohle

13,90 € – 19,00 €Grundpreis: 6,95 € – 3,80 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 l – 5 l

Flower Saver Plus – PHC – Eine gesunde Blüte für jede Pflanze – starke Wurzeln, stabile Stängel

24,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Universaldünger + Bodenaktivator, Organischer NPK-Dünger 4-3-2 + Bacillus sp.

5,60 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Biohaftmittel Liposam® 0,5l

14,99 €Grundpreis: 29,98 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l

Fulvic 25 – Der natürliche Wachstumsbooster für gesunde Pflanzen und Böden

11,20 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Green Sunrise – Lurpe naturalsolutions

17,00 € – 778,00 €Grundpreis: 85,00 € – 25,10 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,2 l – 31 l

Quimera – ist ein Phytofortifier auf Basis von Trichoderma harzianum, Stamm T78 – Mycoterra

23,50 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BIOCANNA Home Grow Kit – Natürliche Dünger für optimales Pflanzenwachstum

17,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Bio Holzfaser – Wurzelbelüftung statt Bodenverdichtung – 2.000 Bodenstoffe für das Pflanzenwachstum

9,60 €Grundpreis: 1,60 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 6 l

OPF 7-2-3 PLUS – Organisch-biologischer Flüssigdünger für kraftvolles Pflanzenwachstum und aktiven Bodenaufbau

10,60 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Great White Premium Mycorrhizae® – 28,3g – by Plant Success

21,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Waldboden Mulchmaterial – Mikroorganismen – zersetzt, geruchsfrei, staubarm

11,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Alfa Boost – von der Keimung bis zur Blüte – ertragssteigernd – All in One Universaldünger – 250 ml

17,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BOKASHI – EM® – Biologisches Ferment – Verbesserung der Bodenvitalität durch die Aktivierung des mikrobiellen Lebens

6,90 € – 33,90 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Vinasse Zuckerrübenvinasse, Flüssigdünger, organischer NPK-Dünger 4,5 – 0 – 5 – Biovin BlütoVin

8,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Azorock Mycoterra – mehr als 70 Mineralien und Spurenelementen sowie Mikroorganismen

8,90 €Grundpreis: 4,45 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 kg

Mycofriend® Premium Mykorrhiza – Biologischer Wurzelaktivator für kräftige Pflanzen und gesunde Wurzelsysteme

23,00 €Grundpreis: 0,77 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 30 g

Trichoderma – Wurzelfördernder Dünger – Bodenkolonisator – Mykorrhiza – Thrycho Killer

24,99 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Symbivit – Trichoderma – Mykorrhiza – Mix

19,00 €Grundpreis: 25,33 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,750 kg

Bodenverbesserer Ecostern 0,5l mit lebenden Mikroorganismen

21,40 €Grundpreis: 42,80 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l

Mykorrhiza Pilze Granulat – erhöht die Wiederstandsfähigkeit und verbessert die Nährstoffaufnahme

8,70 € – 129,00 €Grundpreis: 17,40 € – 12,90 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l – 10 l

King Crab – Premium Bacterial Liquid 100ml – Plant Revolution

24,90 €Grundpreis: 249,00 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,1 l

UGro BENEFITS Rhiza1200 Bewurzelungspulver 4g – Mykorrhiza die das Wachstum anregen und die Pflanzenernährung verbessern. Für eine schnelle Wurzelentwicklung

4,50 €Grundpreis: 1,13 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 4 g

UGro XL Rhiza – Coco Brick – Kokossubstrat mit Mykorrhiza und Trichoderma (5 kg, ergibt 70 L)

22,90 €Grundpreis: 0,33 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 70 l

SIAPTON ® – Pflanzenstärkungsmittel – rein organischer Biostimulator.

9,00 € – 46,90 €Grundpreis: 36,00 € – 9,38 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 5 l

Algenextrakt – aus lebend geernteten Braunalgen (Ascophyllum nodosum)

11,70 € – 55,90 €Grundpreis: 11,70 € – 5,59 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 10 l

UGro Coco Brick Small 11 Liter Rhiza – mit Trichoderma – Endomykorrhiza – 650g

2,90 €Grundpreis: 0,26 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 11 l

Lebender Dünger Organic-Balance® für Zimmer- & Grünpflanzen

18,90 €Grundpreis: 37,80 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l

BioBizz Alg·A·Mic – Vitalitäts-Booster aus Meeresalgen

5,90 € – 119,00 €Grundpreis: 23,60 € – 11,90 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 10 l

Biostimulanz / Bodenverbesserer Biohealth WSG TH BS

9,20 € – 38,90 €Grundpreis: 92,00 € – 38,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,1 kg – 1 kg

Humus Bokashi mit Pflanzenkohle und Gesteinsmehl mit Effektiven Mikroorganismen (EM)

15,90 €Grundpreis: 3,18 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 5 l

Mikoriza Endo & Ecto Mykoriza premium – Oganics Nutrients

42,90 €Grundpreis: 171,60 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 kg

Florganics FLO – Living Organics Superfood All-in-One Dünger

49,90 €Grundpreis: 9,98 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 5 l

Hubey Trichoderma 50 g Streuer – Wurzelimpfung für vitale Pflanzen – Natürliches Wurzel- und Bodenhilfsmittel

19,70 €Grundpreis: 0,39 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 50 g

HF-LiqHumus – Stimuliert nützliche Bodenmikroorganismen – fördert Pflanzenwachstum und Wurzelbildung

16,40 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

S&R Organics Green Power 5in1 – Bio-Dünger mit Sofort- & Langzeitwirkung inkl. Phosphor Boost Pulver

21,70 € – 37,90 €Grundpreis: 21,70 € – / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 l – 3 l

Guerilla Grow Trychostix – Kombination von Trychoderma und Rhizobakterien – Trychoderma Biostimulans – 3 Stück je 5 Gramm

15,00 €Grundpreis: 1,00 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 15 g

BioNaturPlus Powerdünger – Konzentrat – fördert Feinwurzelwachstum – belebt und sorgt für Vermehrung von erwünschten Mikroorganismen

6,40 € – 11,70 €Grundpreis: 25,60 € – 11,70 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 1 l

BIO-Zuckerrohrmelasse – Natürliche Nährstoffquelle für Bodenmikroben und Pflanzen

11,80 €Grundpreis: 11,80 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BAM Bioaktive Mikroorganismen, Bodenverbesserer aus natürlich vorkommenden Bakterien und Pilzen

11,20 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Farmer Mix – Die Wahl der Profis für nachhaltigen und effizienten Anbau in Living Soil – LURPE

29,90 € – 284,40 €Grundpreis: 29,90 € – 284,40 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 5 kg

BioBizz FishMix

3,90 € – 39,90 €Grundpreis: 15,60 € – 7,98 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 5 l

Zulassung und regulatorische Hinweise

Die rechtliche Einordnung von Siapton unterscheidet sich von der klassischer Pflanzenschutzmittel, da es sich um ein Pflanzenstärkungsmittel handelt. Hier einige wichtige Punkte zur Zulassung und Regulierung in Deutschland und der EU:

Deutschland (Pflanzenschutzrecht): Siapton ist gemäß §45 Pflanzenschutzgesetz als Pflanzenstärkungsmittel (PSM) in Verkehr. Seit dem 11.10.2013 ist es in der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) geführten Liste der angezeigten Pflanzenstärkungsmittel aufgeführt. Die Aufnahme in diese Liste bedeutet, dass der Inverkehrbringer (in diesem Fall die Firma Christoffel, Trier) dem BVL die Rezeptur und Kennzeichnung mitgeteilt hat und das BVL keine Untersagung ausgesprochen hat. Pflanzenstärkungsmittel benötigen keine formale Zulassung wie Pflanzenschutzmittel; es genügt die Anzeige beim BVL. Allerdings prüft das BVL, ob das Produkt die Definition eines Pflanzenstärkungsmittels erfüllt und keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Im Fall von Siapton wurde diese Prüfung bestanden – das Produkt darf also legal in Deutschland verkauft und angewendet werden. Es erhält dabei keine Zulassungsnummer, sondern firmiert unter dem Namen in der Liste. Landwirte dürfen es verwenden, ohne gegen Pflanzenschutz-Auflagen zu verstoßen, da PSMs nicht unter die strenge Anwendungskontrolle (Sachkundepflicht, Anwendungsverbote etc.) fallen wie Pestizide. Wichtig ist jedoch: Siapton darf nicht mit krankheits- oder schädlingsbekämpfender Wirkung beworben werden (das wäre ein Pflanzenschutzmittel-Claim und bräuchte Zulassung). Zulässig ist die Aussage, dass es der Gesunderhaltung der Pflanze dient – was genau der gesetzlichen Definition eines PSM entspricht.

Deutschland (Düngemittelrecht): Interessanterweise ist Siapton auch im Düngemittelrecht verankert. Es wurde bereits in den 1970er Jahren als eigener Düngemitteltyp in die deutsche Düngemittelverordnung aufgenommen, damals als erster Aminosäure-Flüssigdünger. Wahrscheinlich fällt es in die Kategorie “Organischer Stickstoffdünger flüssig” oder ähnlich. Damit ist es offiziell als Dünger handelbar (früher brauchten Dünger eine Verordnungskonformität). Heute sind die Anforderungen an org. N-Dünger in der DüMV geregelt, die Siapton erfüllt (Mindest-N-Gehalt etc.). Für Anwender bedeutet das, dass Siapton düngerechtlich unbedenklich ist – es zählt als Nährstofflieferant. Allerdings ist seine Hauptfunktion die eines Biostimulanz, weshalb es primär als Pflanzenstärkungsmittel vermarktet wird. Dennoch kann man auf Etiketten den Hinweis finden, dass es nach Düngemittelrecht ein zulässiger Düngertyp ist. Das unterstreicht die Doppelfunktion: Es schließt die Lücke zwischen Dünger und Pflanzenschutz, ohne streng genommen eines von beidem zu sein – rechtlich eben ein Grenzprodukt mit Status Pflanzenstärkungsmittel/organischer Dünger.

EU-Regelung (Biostimulanzien): Auf europäischer Ebene wurden Pflanzenstärkungsmittel bisher national geregelt, aber seit Juli 2022 gilt die neue EU-Düngemittelverordnung (Verordnung (EU) 2019/1009) vollständig. Darin gibt es erstmals eine Kategorie “pflanzliche Biostimulanzien” für Produkte wie Siapton. Diese Biostimulanzien werden als Produkte definiert, „die die Nährstoffeffizienz, Toleranz gegenüber abiotischem Stress, Qualitätsmerkmale oder Nährstoffverfügbarkeit der Pflanze verbessern, unabhängig vom Nährstoffgehalt“. Siapton fällt klar in diese Definition. Theoretisch könnte Siapton nach der EU-Verordnung als EU-Fertigprodukt mit CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden, sofern es die dort festgelegten Anforderungen (etwa Grenzwerte für Schwermetalle, Hygiene bei tierischen Ausgangsstoffen, Deklaration) erfüllt. Da Siapton aus tierischen Proteinen hergestellt wird, greifen auch EU-Vorschriften zur Tiernebenerzeugnis-Verarbeitung – aber solche hydrolysierten Produkte der Kategorie 3 (Haut, Haare) sind i.d.R. als Düngemittel oder Bodenhilfsstoffe EU-weit verkehrsfähig, wenn sie entsprechend behandelt wurden (Hitze/Enzyme). Eine spezielle EFSA-Bewertung war für Siapton nicht nötig, da es kein Wirkstoff für Pestizide ist. Allerdings hat die EU-Kommission im Zuge der Düngemittelverordnung Sicherheitsstandards für Biostimulanzien festgelegt, die gewährleisten sollen, dass keine Schadorganismen oder gefährlichen Stoffe enthalten sind. Man kann davon ausgehen, dass Siapton diese Standards erfüllt, zumal es seit Jahrzehnten auf dem Markt ist und keine Zwischenfälle bekannt wurden.

Öko-Landbau Zulassung: Siapton wird vom Hersteller als für den ökologischen Anbau geeignet ausgewiesen. In der Tat erfüllen die Inhaltsstoffe die Kriterien der EU-Öko-Verordnung: Sie sind natürlichen Ursprungs und es sind keine synthetischen Zusätze enthalten. Aminosäuren-Dünger aus tierischen Nebenprodukten sind im Prinzip im Ökolandbau erlaubt, sofern die Ausgangsmaterialien aus Schlachtabfällen etc. stammen, die gemäß Verordnung zulässig sind. Oftmals benötigen Biobetriebe eine Betriebsmittelliste (z. B. von FiBL oder einem ökologischen Anbauverband), in der solche Produkte aufgeführt sind. Siapton scheint in diversen Ländern als Bio-Betriebsmittel gelistet oder zumindest anerkannt zu sein – z. B. nennt ein Händler, dass es “bedingt zugelassen für den ökologischen Landbau nach EG-Öko-Verordnung” ist. Für Öko-Anwender ist wichtig, dass keine chemisch-synthetischen Hilfsstoffe drin sind. Bei Siapton könnten höchstens Spuren von Säuren oder Basen aus dem Hydrolyseprozess vorhanden sein, aber im Allgemeinen gilt es als 100 % organisch. Gärtner berichten, dass sie Siapton erfolgreich in Bio-Gärten nutzen und es auch z. B. mit Effektiven Mikroorganismen (EM) kombinieren, was im Öko-Konzept integriert ist. Insgesamt kann also gesagt werden: Bio konform – ja, sofern man die Mengen anrechnet (Stickstoffzufuhr) und es dem Kontrollstellen meldet, falls nötig.

Kennzeichnung und Sicherheit: Auf der Verpackung von Siapton findet sich in der Regel kein Gefahrstoff-Piktogramm, da es keine gefährlichen Eigenschaften im Sinne der CLP-Verordnung hat. Es ist weder ätzend noch reizend, brennbar oder umweltgefährlich eingestuft. Lediglich der Hinweis, dass es nicht zum Verzehr bestimmt ist und von Kindern fernzuhalten, ist wie üblich vorhanden. Da es organischen Stickstoff enthält, könnte es bei sehr großer Verschüttung zu Gewässerbelastung führen (Eutrophierung), aber die Mengen, die ein Anwender hantiert, sind gering und im Boden biologisch abbaubar. Eine Sicherheitsdatenblatt-Angabe (falls verfügbar) würde vermutlich nur allgemein “Protein-Hydrolysat-Lösung 10-0-0” ausweisen, ohne besondere Gefahrstoffe. Die Entsorgung von Resten erfolgt über die Ausbringung auf Fläche (keinesfalls ins Abwasser kippen – aber das gilt für alle Dünger).

Import und Markenrechte: Siapton ist ein weltweit vertriebenes Produkt. Die Marke Siapton® ist eingetragen und gehört dem italienischen Hersteller (Isagro S.p.A., der inzwischen Teil von Gowan oder UPL ist). In einigen Ländern übernimmt Gowan Company den Vertrieb. Für den Anwender in Deutschland hat dies wenig Auswirkungen, außer dass man sicherstellen sollte, das Originalprodukt zu beziehen. Parallelimporte sollten identisch sein, solange sie den Namen Siapton tragen. Von Nachahmerprodukten ist abzuraten, da nur beim Original die geprüfte Rezeptur garantiert ist. Die Firma Christoffel in Trier ist seit langem der deutsche Vertriebspartner und Ansprechpartner für Siapton.

Zusammengefasst ist Siapton rechtlich abgesichert und einfach einsetzbar: Es ist weder als Pflanzenschutzmittel reguliert (daher frei verwendbar im Rahmen guter fachlicher Praxis) noch mit Auflagen behaftet, außer der allgemeinen Sorgfalt. Die Entwicklung auf EU-Ebene hin zur Kategorie Biostimulanzien sorgt dafür, dass Produkte wie Siapton europaweit einheitlich betrachtet werden – hier ist Siapton als Pionier mit langer Erfahrung ein prominentes Beispiel. Für Landwirte wichtig: Siapton-Einsätze müssen nicht in das Pflanzenschutz-Anwendungsjournal eingetragen werden (da kein Pestizid), können aber freiwillig im Düngesektor dokumentiert werden (Stickstoffmenge). Die Zulassung in Bio-Betrieben macht es zudem für ökologische Landwirtschaft interessant, da es eine seltene Möglichkeit bietet, Pflanzen gezielt über Aminosäuren zu stärken. Insgesamt also grünes Licht vom Gesetzgeber für Siapton – Anwender sollten nur die Mischverbote (Kupfer/Öl) beachten, die teils auch von der BVL-Liste als Hinweis kommuniziert werden.

Wissenschaftliche Studien und Ergebnisse

Die Wirkung von Siapton und ähnlichen Aminosäure-Biostimulanzien ist auch Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. Hier ein Überblick über einige wichtige Ergebnisse aus Studien und Forschung:

Frühe Forschung (1970er–1990er Jahre): Bereits kurz nach seiner Einführung wurde Siapton in verschiedenen Ländern wissenschaftlich getestet. Eine oft zitierte Arbeit (Mladenova et al./Rotcheva 1998) untersuchte die Auswirkungen von Siapton auf Mais unter Salz- und Trockenstress. Die Studie zeigte, dass Siapton die negativen Effekte von Osmostress deutlich reduzierte – behandelte Maispflanzen behielten einen stabileren Wasserhaushalt und normalen Stoffwechsel trotz Salz im Boden. Insbesondere wurde festgestellt, dass Siapton die Aktivität der Nitratreduktase und anderer Enzyme im gestressten Mais hochhielt, wodurch die Pflanzen weiterhin Stickstoff aufnehmen und verwerten konnten. Die Folge war ein geringerer Stressschaden und annähernd normale Wachstumsraten im Vergleich zu unbehandelten, gestressten Kontrollen. Diese Resultate belegten früh die biostimulierende Anti-Stress-Wirkung des Produkts und gaben Einblick in den Mechanismus (Verbesserung der Nährstoffaufnahme unter Stress). Maini (2006) veröffentlichte einen Übersichtsartikel über die „Erfahrung mit dem ersten Biostimulans auf Aminosäurebasis“ und fasste Ergebnisse vieler Versuche zusammen. Demnach zeigten unterschiedliche Kulturen durchweg Ertragssteigerungen nach Siapton-Anwendungen, die sich nicht allein durch den Nährstoffeinsatz erklären ließen (also über den reinen Dünger-Effekt hinausgingen). Maini berichtete auch, dass Siapton-Gaben das Risiko der Nitrat-Auswaschung minderten und die Nitratakkumulation in Blattgemüsen senkten (was sowohl Umwelt- als auch Qualitätsvorteil ist). Insgesamt bestätigten diese frühen Studien die Wirksamkeit als Pflanzenbooster und legten den Grundstein dafür, dass Biostimulanzien als eigenständige Agrarkategorie anerkannt wurden.

Gemüsebau und Gewächshaus: Mehrere Untersuchungen befassten sich mit Aminosäurepräparaten im Gemüsebau. In einer polnischen Studie (Kowalczyk & Zielony, 2008) wurde z. B. festgestellt, dass ein Aminosäuredünger (ähnlich Siapton) den Kopfsalat-Ertrag in Hydrokultur signifikant steigerte, während im Freiland die Effekte geringer ausfielen – was darauf hindeutet, dass unter optimaler N-Versorgung im Boden der Zusatznutzen kleiner ist, aber in nährstoffärmeren Systemen (Hydroponik ohne volle N-Düngung) Aminosäuren stark helfen können. Eine andere Arbeit an Karotten (Daucus carota) zeigte, dass bei Einsatz eines Biostimulanz (Aminosäuren/Peptide) der Gehalt an löslichen Zuckern in den Rüben anstieg (Qualitätsplus) und in einem von zwei Jahren auch der Marktertrag signifikant höher war. Interessanterweise war die Wirkung abhängig von der Sorte: ‘Nandrin F1’ reagierte positiv mit Mehrertrag, ‘Napoli F1’ hingegen kaum. Dies unterstreicht, dass genetische Faktoren die Biostimulanz-Wirkung modulieren können. In Salaten und Spinat fand man uneinheitliche Resultate – manche Versuche zeigten mehr Blattmasse, andere keinen Unterschied. Einig sind sich die meisten Studien jedoch, dass Qualitätsparameter wie Vitamin C, Antioxidantien, Zucker, Trockenmasse etc. durch Aminosäure-Dünger tendenziell verbessert werden, selbst wenn der Ertragszuwachs nicht immer signifikant ist. Bei Tomaten wurde über kräftigere Jungpflanzen und besseren Fruchtansatz berichtet, wenn Siapton während der Keimlingsaufzucht zugesetzt wurde. Gurken zeigten in Gewächshausversuchen weniger Blattvergilbungen und Stresssymptome bei Hitzewellen mit Siapton-Versorgung.

Ackerbau-Studien: Auch im großen Feldmaßstab gibt es Untersuchungen. In Bulgarien wurde z. B. ein mehrjähriger Ölrosen-Versuch (Rosa damascena) durchgeführt, in dem Siapton als Blattdünger getestet wurde. Ergebnis: Mit Siapton behandelte Rosenpflanzen brachten signifikant mehr Blütenmasse – der Blütenertrag stieg um rund 21 % gegenüber Kontrolle. Entsprechend wurde auch mehr Rosenöl gewonnen. Dieser Effekt trat sowohl unter Regenfeldbau als auch unter Bewässerung auf, unter Bewässerung sogar bis zu +28 % Ertragssteigerung. Solche Resultate zeigen, dass selbst mehrjährige Kulturen mit langjährigem Schnitt (Ölrose wird jedes Jahr geerntet) von jährlichen Siapton-Gaben profitieren. In Getreide gibt es weniger publizierte akademische Studien, da hier Biostimulanzien erst in jüngerer Zeit Aufmerksamkeit bekommen. Einige Feldversuche von Beratungsdiensten deuten aber darauf hin, dass z. B. Winterweizen nach Siapton-Behandlung im Trockenjahr geringfügig mehr Korn pro Ähre und leicht höhere Rohproteinwerte hatte – was mit der verbesserten Stickstoffverwertung konsistent ist. In Leguminosen (wie Sojabohne) wurde erforscht, ob Aminosäuren die Knöllchenbildung fördern; klare Belege fehlen, aber zumindest die Trockentoleranz war höher und der Ertrag stabiler in Biostimulanz-gepflegten Parzellen.

Obstbau und Baumschulen: Eine Untersuchung im Apfelanbau (Schüler, 1995) fand, dass bei Apfelbäumen, die kurz vor Blüte mit Siapton gespritzt wurden, mehr Blüten fruchteten (höherer Fruchtansatz) und die Bäume ein etwas stärkeres Triebwachstum zeigten im Vergleich zur Kontrolle. Daraus ergab sich am Ende des Jahres ein höherer Ertrag pro Baum. Zudem wurde beobachtet, dass die behandelten Bäume tendenziell weniger lagerfähige Nitratüberschüsse in Blättern und Früchten hatten (was auf vollständigere Stickstoffausnutzung hindeutet). In einer anderen Studie an Birnen unter Öko-Bedingungen wurde Siapton getestet, um eventuellen Kupferstress (Kupfer fungizid als Standard im Öko-Obstbau) entgegenzuwirken – hierbei waren die Resultate nicht eindeutig, aber man vermutet, dass Aminosäuren die Kupferionen teilweise binden könnten und so Phytotoxizität reduzieren. In Baumschulen (Jungpflanzenanzucht) wird experimentell der Effekt auf Wurzelbildung untersucht: erste Ergebnisse zeigen, dass Stecklinge mit Aminosäuren schneller Kallus und Wurzeln bilden, was die An- und Bewurzelungsrate erhöht. Dies deckt sich mit Erfahrungen einiger Gärtner, die Siapton bei der Stecklingsvermehrung einsetzen und überzeugt sind, dass es “schnellere Bewurzelung und sattes Grün” fördert.

Zierpflanzen und Rasen: Im Bereich Zierpflanzen gibt es v. a. Erfahrungsberichte, während wissenschaftliche Publikationen rar sind. Ein interessantes Experiment fand jedoch im öffentlichen Grün statt: In einer Studie an Stadtbäumen (Urban Forestry) testeten Forscher, ob Biostimulanzien wie Siapton die Trockenheits- und Salzverträglichkeit von neu gepflanzten Straßenbäumen erhöhen. Das Ergebnis war ernüchternd – es zeigte sich keine signifikante Verbesserung der Überlebensrate oder Vitalität im Vergleich zu unbehandelten Bäumen (Stanley et al., 2016). Möglicherweise lag es daran, dass die Dosierung oder Frequenz in diesem Experiment nicht optimal war, oder dass andere Faktoren (großer Pflanzschock, begrenztes Wurzelvolumen) die Wirkung überlagerten. Hier wird deutlich, dass Biostimulanzien kein Allheilmittel sind und unter manchen Umständen an ihre Grenzen stoßen. Im Rasenbereich hingegen haben einige Greenkeeper inoffizielle Versuche durchgeführt: Rasenflächen, die mit Aminosäuren behandelt wurden, hatten in Hitzesommern etwas weniger Trockenstress (langsameres Ausbrennen) und erholten sich schneller nach dem Vertikutieren. Diese Effekte sind plausibel, aber noch nicht umfassend publiziert.

Laborexperimente: Auf molekularer Ebene untersuchen Wissenschaftler, wie Siapton genau wirkt. Eine Studie fand z. B. heraus, dass Siapton bestimmte pflanzliche Gene aktiviert, die mit Stressreaktionen zu tun haben (Genexpression-Analyse). So werden Gene für Hitzeschockproteine oder antioxidative Enzyme verstärkt exprimiert, was darauf hindeutet, dass die Pflanze quasi “vorbereitet” wird auf Stress. Zudem liefern Aminosäuren wie Prolin selbst einen Osmoseschutz in Zellen. Andere Untersuchungen konzentrieren sich auf die physikochemischen Eigenschaften: Man hat festgestellt, dass die freie Aminosäurefraktion (ca. 10 %) schnell verfügbar ist und einen Schub gibt, während die Peptidfraktion (ca. 45 %) langsamer nachwirkt und eine Depotwirkung hat. Dieses ausgeglichene Verhältnis ist vermutlich ein Grund für die breite Wirksamkeit von Siapton.

Insgesamt untermauern wissenschaftliche Studien die positive Wirkung von Siapton in vielen Anwendungsbereichen: Ertragssteigerungen, Qualitätsverbesserungen, Stressminderung und metabolische Effekte wurden wiederholt dokumentiert. Gleichwohl zeigen sie auch, dass die Reaktion variabel sein kann – je nach Bedingungen. Die mehrheitliche Evidenz spricht dafür, dass Siapton besonders unter suboptimalen Bedingungen (Stress, limitierende Nährstoffe) große Vorteile bringt, während unter perfekten Bedingungen die Zuwächse geringer ausfallen können. Dieser Befund deckt sich mit der landläufigen Erfahrung: Man “sieht” Siapton am ehesten dann wirken, wenn die Pflanze es nötig hat.

Für praxisnahe Landwirte und Gärtner liefert die Forschung vor allem die Bestätigung, dass Siapton sicher in der Anwendung ist und keine negativen Effekte auf Pflanzen oder Umwelt hat. Im Gegenteil, es kann sogar Nachhaltigkeitsziele unterstützen (weniger N-Verlust, gesündere Pflanzen). Mit der weiter wachsenden Nachfrage nach Biostimulanzien wird Siapton sicherlich auch in Zukunft Gegenstand von Forschungsprojekten sein, um die genauen Wirkmechanismen noch besser zu verstehen und die Anwendung weiter zu optimieren.

Landwirte und Feldanbau: Im Ackerbau ist Siapton ebenfalls bekannt, wenngleich hier die Kommunikation seltener öffentlich in Foren erfolgt. Aus Gesprächen mit Landwirten und Beratern lassen sich aber typische Erfahrungen zusammenfassen: Insbesondere in Zuckerrüben hat Siapton einen festen Platz bei manchen Betrieben. Nach dem Einsatz von Nachauflauf-Herbiziden spritzen diese Landwirte 2 L/ha Siapton mit, um Gelbverfärbungen und Wachstumsstockungen der Rüben zu vermeiden (Herbizidphytotoxizität). Die Anwender berichten, dass die Rübenfelder homogener im Bestand bleiben und schneller weiterwachsen, als dies ohne Siapton der Fall war – Jungpflanzenverluste durch Spritzstress werden praktisch eliminiert. Ähnliche Stimmen kommen aus dem Getreideanbau: Siapton zum Zeitpunkt der Ährendifferenzierung (Ende Bestockung) soll zu “satterem Grün und kräftigerem Bestand” führen. Ein Landwirt meinte: “Man sieht richtig, dass der Weizen dankbar ist – der steht bombig da nach der Spritzung, keine gelben Blattspitzen mehr” (sinngemäß). Zwar ist es schwierig, dies immer in harten Zahlen zu fassen, aber viele Praktiker sind subjektiv überzeugt, dass Siapton Stress wegpuffert – was ihnen z. B. 1–2 dt/ha Mehrertrag bringen mag, aber vor allem innere Ruhe, weil die Kultur stabil aussieht. Im Kartoffelanbau schätzen einige die Möglichkeit, Siapton mit Fungiziden (gegen Krautfäule) zu kombinieren. Sie berichten von schnellerer Erholung der Kartoffeln nach Unwettern und gleichmäßigeren Knollengrößen. Auch im Silomais bestätigen Anwender, dass der Mais nach Herbizid und bei Kältewellen mit Siapton zügiger weiterwächst – was mehr Masseertrag ergibt. Es gibt allerdings auch nüchterne Stimmen: Manche Landwirte, die Siapton testeten, sahen keinen deutlichen Unterschied und zweifeln am Kosten-Nutzen-Verhältnis, vor allem in Jahren mit guten Bedingungen. Die Resonanz hängt somit vom Einzelfall ab, aber insgesamt ist Siapton bei vielen innovativen Landwirten fest im Spritzplan integriert, insbesondere in Regionen mit häufigen Frühjahrsstresssituationen.

Baumschule und Zimmerpflanzen: Von Baumschulisten hört man, dass Siapton in der Jungpflanzenanzucht hilfreich sein kann, um Verluste zu reduzieren. Z. B. bei empfindlichen Koniferenjungpflanzen (Tannen, Fichten) nach dem Pikieren sprühen manche eine leichte Siapton-Lösung, um den Umpflanzschock abzumildern. Die Sämlinge bleiben dadurch vitaler und wachsen besser an. Orchideen- und Exotenliebhaber diskutieren in Foren ebenfalls über Aminosäuren. In einem Orchideenforum wird erwähnt, dass Aminosäuren “energetische Vorteile für die Pflanze” bringen und gegenüber Stressfaktoren stärken– das gilt analog für Siapton. Einige mischen es ins Gießwasser für Zimmerpflanzen in niedriger Konzentration und berichten von kräftigem Neuaustrieb und Glanz an den Blättern. Allerdings muss man hier aufpassen: Zu hohe Konzentrationen können bei salzempfindlichen Zimmerpflanzen auch Schäden verursachen. Aber richtig dosiert (0,1–0,2 %) ist es offenbar auch indoor nutzbar.

Ökologischer Landbau: In Bio-Betrieben ist man neuen Betriebsmitteln oft zunächst vorsichtig gegenüber. Doch Siapton hat inzwischen auch dort Anhänger gefunden. Ein Bioland-Gemüsegärtner schreibt: “Ich hätte es nicht gedacht, aber das Zeug [Siapton] hilft wirklich meinen Gurken durch die heißesten Tage – seit ich das nehme, hängen sie mittags nicht mehr schlapp da”. Bio-Obstbauern setzen es testweise als Alternative zu Harnstoff-Spritzungen nach der Ernte ein, um die Blattgesundheit zu erhalten und Nährstoffrückführung zu verbessern. Einige Bio-Winzer experimentieren damit, um die Reben zu stärken und möglicherweise Kupfermittel reduzieren zu können. Da Siapton rückstandsfrei ist, sehen Bio-Anbauer keine Probleme hinsichtlich Rückstandskontrollen oder Zertifizierung. Einzig muss man preislich abwägen, da in Bio-Betrieben die Margen auch knapp sind, aber wenn es den Einsatz von anderen teuren Mitteln reduziert, ist es willkommen.

Insgesamt zeichnen die Praxisberichte ein positives Bild: Siapton wird von vielen Anwendern als nützliche Ergänzung im Anbau empfunden. Die Worte “kräftig”, “gesund”, “weniger anfällig”, “schnellere Erholung” tauchen immer wieder in den Beschreibungen auf. Natürlich gibt es auch skeptische Stimmen und Situationen, wo die Wirkung kaum auffällt – doch selbst dann berichten viele, dass es zumindest nicht schadet. Dadurch, dass Siapton einfach anwendbar und mit vielem kombinierbar ist, probieren es viele aus – und die Weiterempfehlungsrate scheint hoch zu sein, wie man an Blogs und Foren sieht, in denen engagierte Gärtner ihre Erfolge teilen.

Ein wichtiger Punkt aus der Praxis ist auch: Geduld und Beobachtung. Einige Effekte von Siapton sieht man innerhalb von Tagen (mehr Grün, neue Knospen), andere erst über Wochen (weniger Krankheitsdruck, Ertragsunterschied). Wer es nutzt, sollte seine Pflanzen vergleichen – viele tun das, indem sie einzelne Reihen oder Pflanzen unbehandelt lassen als Kontrolle. So haben z. B. Rosenzüchter genau gesehen, dass die unbehandelten Rosen schneller Rost bekamen, während die behandelten gesund blieben. Solche kleinen “Feldversuche” überzeugen die Praktiker häufig mehr als jeder Prospekt.

Abschließend lässt sich sagen: Die Praxis bestätigt weitgehend die versprochenen Wirkungen von Siapton. Gerade im Hobbygarten-Bereich sind die Nutzer geradezu begeistert, weil sie auf natürliche Weise Erfolge gegen lästige Pflanzenprobleme sehen. In der Landwirtschaft sind die Meinungen etwas nüchterner, aber viele Profi-Anwender möchten Siapton nicht mehr missen, weil es für sie ein Baustein in Richtung schonendere, nachhaltigere und ertragreichere Produktion ist. Die Mischung aus eigenen Erfahrungen, dem Erfahrungsaustausch in Fachkreisen und der Unterstützung durch Herstellerinformationen hat dazu geführt, dass Siapton heute in Deutschland und vielen anderen Ländern einen festen Platz im Sortiment der Pflanzenstärkungsmittel hat – mit zufriedenen Anwendern vom Kleingarten bis zur Agrar-Großfläche.

Siapton ist ein bewährtes Pflanzenstärkungsmittel mit einem einzigartigen Wirkspektrum. Seine aminosäurebasierte Zusammensetzung fördert das Pflanzenwachstum, erhöht die Stressresistenz und ergänzt konventionelle Dünger- und Pflanzenschutzstrategien auf sinnvolle Weise. Landwirte profitieren von stabileren Erträgen und vitaleren Beständen, Gärtner von prächtigen, gesunden Zierpflanzen – und das alles, ohne die Umwelt zu belasten. Die umfassenden Informationen zu Zusammensetzung, Wirkungsweise, Anwendung und Erfahrungen zeigen, warum Siapton seit über 40 Jahren erfolgreich eingesetzt wird und auch in Zukunft im Zuge nachhaltiger Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Quellen: Herstellerinformationen (Christoffel/Siapton Produktdaten), wissenschaftliche Publikationen zu Biostimulanzien, agrarwissenschaftliche Fachartikel und offizielle Websites (BVL-Liste Pflanzenstärkungsmittel), sowie Erfahrungsberichte aus der Praxis (Gartenblogs, Foren).