Wirksamkeit von Effektiven Mikroorganismen (EM) bei Pflanzen: Studienlage und Alternativen

Effektive Mikroorganismen (EM) sind Mischungen aus verschiedenen natürlich vorkommenden Mikroben (u. a. Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien), die ursprünglich vom japanischen Agrarwissenschaftler Teruo Higa in den 1980er Jahren populär gemacht wurden de.wikipedia.org. EM-Produkte werden im Gartenbau und in der Landwirtschaft beworben, um Bodenfruchtbarkeit, Pflanzengesundheit und Erträge zu steigern. Wissenschaftlich ist die Wirksamkeit jedoch umstritten: Unabhängige Studien haben die versprochenen Effekte bisher nicht eindeutig bestätigen können. Vielmehr deuten Untersuchungen darauf hin, dass beobachtete Wirkungen vor allem auf das nährstoffreiche Trägersubstrat (z. B. Melasse in der EM-Lösung) zurückzuführen sind und nicht auf die Mikroorganismen selbst de.wikipedia.org. Belastbare Belege für Higas Hypothese – wonach wenige „positive“ Mikroben im Boden das Milieu zugunsten der Pflanzenernährung verändern könnten – fehlen bis heute, was Higa selbst einräumt de.wikipedia.org. Im Folgenden wird die Studienlage zu EM zusammengefasst, inklusive positiver Befunde, kritischer Studien, sowie Alternativen (wie Komposttee, probiotische Dünger, Mykorrhiza und klassische Düngemethoden). Ziel ist es zu klären, ob der EM-Einsatz wissenschaftlich gestützt ist oder eher als unwirksam bzw. esoterisch einzustufen ist.

Positive Studienergebnisse zu EM

Einige wissenschaftliche Arbeiten berichten positive Effekte von EM auf Pflanzenwachstum und Ertrag, wenngleich oft mit Einschränkungen. So zeigte eine langfristige Feldstudie in China (11 Jahre) bei Weizen einen signifikanten Mehrertrag durch EM-Anwendung, der sich nicht allein durch den Nährstoffeffekt des zugeführten Komposts erklären ließ de.wikipedia.org. Ähnlich beobachtete eine Studie in Pakistan an Baumwollpflanzen einen positiven Einfluss von EM: Durch EM wurden sowohl Mineraldünger als auch Kompost effizienter genutzt, was die Pflanzenentwicklung förderte; allerdings gab es keine Ertragssteigerung, wenn EM ohne zusätzliche Dünger eingesetzt wurdede.wikipedia.org.

Auch im Gartenbau gibt es Berichte über Nutzen von EM. In Versuchen mit Gemüsepflanzen konnte EM z. B. bei Tomaten zu höheren Fruchterträgen und weniger Blütenendfäule führen keep-it-gruen.de. Bei Weizen im Topfversuch wurde unter EM-Einfluss ein erhöhter Kornertrag festgestellt, insbesondere auf Böden mit geringer Stickstoffverfügbarkeit keep-it-gruen.de. In Obstkulturen gibt es Hinweis auf Krankheitsreduktion: Bei der Apfelsorte ‘Arlet’ verringerte eine EM-Behandlung den Befall mit Apfelschorf und führte zu stärkerem vegetativem Wachstum (größere Stammquerschnitte, größere Früchte), wenngleich der Einzelbaumertrag unverändert blieb keep-it-gruen.de. Solche Ergebnisse deuten an, dass EM in bestimmten Fällen Wachstumsvorteile oder Gesundheitswirkungen haben kann.

Aktuelle Forschungsarbeiten untersuchen EM und ähnliche Biopräparate auch bei anderen Pflanzen. Zwar liegen spezifisch für Cannabis bislang kaum publizierte EM-Studien vor, jedoch deuten Ergebnisse mit vergleichbaren Mikroben-Präparaten auf Nutzen hin. So zeigte eine Feldstudie 2019/2020, dass organische Biostimulanzien (z. B. Komposttee aus Hühnermist und ein Multi-Mikroben-„Bioinokulant“) im Outdoor-Anbau von Cannabis Wachstum und Ertrag deutlich steigern konnten

. Insbesondere im Jahr 2020 – unter suboptimalen Bedingungen – erhöhte die Zugabe dieser Mikrobenpräparate Pflanzenhöhe, Chlorophyllgehalt, Photosynthese-Effizienz und Biomasse um teils über 100 %

. Die Wirkung war unter Stressbedingungen am stärksten, während in einer Saison mit optimaleren Bedingungen geringere Effekte beobachtet wurden

. Dies stimmt mit der allgemeinen Erkenntnis überein, dass nützliche Mikrobenpräparate vor allem unter Stress (z. B. Nährstoffmangel oder Krankheitsdruck) positive Effekte zeigen, während in bereits optimalen Situationen weniger Zusatznutzen entsteht

.

Ein weiteres Beispiel für einen positiven Effekt ist der Einsatz von EM in Kombination mit organischen Präparaten. In Bayern wurde etwa ein dreijähriger Feldversuch mit verschiedenen EM-Präparaten (EM-A, EM-Keramikpulver, Terra Biosa) durchgeführt. Dabei traten in einzelnen Jahren Ertragssteigerungen gegenüber der unbehandelten Kontrolle auf – z. B. höhere Kornerträge bei Winterweizen mit EM-A und Terra Biosa sowie höherer Rohproteingehalt in Getreide mit EM-Keramik – allerdings blieben andere Parameter (Krankheitsanfälligkeit, Tausendkornmasse, Unkrautbesatz) unbeeinflusst

. Ökonomisch relativierten sich diese Vorteile: rechnet man die Kosten der EM-Produkte ein, war keine Rentabilität gegeben

.

Zwischenfazit (positiv): Vereinzelt zeigen Studien vielversprechende Resultate mit EM, beispielsweise in Sonderkulturen (Tomaten, Äpfel) oder unter bestimmten Bedingungen (Langzeitwirkung in degradierten Böden, Kombination mit Dünger). Dies legt nahe, dass EM potenziell positive Effekte auf Pflanzen haben kann – jedoch meist nur im Zusammenspiel mit ausreichender Nährstoffversorgung oder unter Stressfaktoren. Die beobachteten Vorteile sind zudem oft inkonsistent (nicht in allen Versuchen oder Jahren reproduzierbar) und teilweise marginal oder indirekt (z. B. geringerer Krankheitsbefall, etwas verbesserte Qualität).

Kritische Studien und fehlende Wirkung von EM

Dem gegenüber steht eine Reihe unabhängiger Untersuchungen, die keine signifikante Wirkung von EM feststellen konnten. Eine der umfassendsten ist ein vierjähriger Feldversuch in der Schweiz (Agroscope, FiBL) unter Bedingungen des Ökolandbaus (mit Fruchtfolge Kulturen wie Kartoffel, Gerste, Weizen, Kleegras). Ergebnis: Die EM-Präparate zeigten keine direkten Verbesserungen von Ertrag oder Bodengesundheit im Vergleich zur Kontrolle

. Sämtliche gemessenen Effekte konnten durch die Nährstoffzufuhr der Begleitmaßnahmen (insbesondere der Einsatz von Bokashi und Mist) erklärt werden – das wurde belegt, indem in Kontrollansätzen sterilisiertes EM (ohne lebende Mikroben) eingesetzt wurde, was die gleichen Resultate erzielte wie lebendes EM

. Auch die Zusammensetzung der Bodenmikroorganismen änderte sich durch EM nicht nachweisbar

. Die Autoren schlussfolgerten klar: EM verbesserte weder Erträge noch Bodenqualität in diesem Langzeitversuch unter mitteleuropäischem Klima

.

Bereits frühere Experimente kamen zu ähnlichen Ergebnissen. In Inkubations- und Topfversuchen (u. a. an der Universität Bonn) wurde getestet, wie sich EM auf Boden und Pflanzenwachstum auswirkt, ebenfalls mit sterilisierten EM-Lösungen als Kontrolle. Das Resultat: Alle beobachteten Effekte gingen auf die Zugabe von organischem Dünger zurück, nicht auf die eingebrachten Mikroben

. Mit anderen Worten, die Melasse und Nährstoffe in der EM-Lösung bzw. im Bokashi bewirkten geringfügige Verbesserungen, unabhängig davon, ob die Mikroorganismen lebten oder nicht.

Mehrere Feld- und Gewächshausstudien ohne sterilisierte Kontrollen liefern ein uneinheitliches Bild und lassen keine klaren Schlüsse auf einen EM-spezifischen Nutzen zu

. Einige Beispiele: In den Niederlanden führte die Beigabe von EM zu Gülle, die auf Grasland (Weidelgras) ausgebracht wurde, zu keinem Unterschied in Stickstoffaufnahme oder Biomasseproduktion im Vergleich zur Gülle ohne EM

. Ein Versuch in Indonesien verglich Hühnermist mit und ohne EM auf Maisfeldern und fand keine eindeutigen Effekte von EM auf Ertrag oder Bodenchemie/-biologie

. In einem Experiment mit Basilikum stellten die Forscher fest, dass EM bei Pflanzen mit kurzer Vegetationsperiode in bereits humusreichem, gut versorgtem Boden nicht gerechtfertigt ist – sprich, keinerlei Zusatznutzen brachte

.

Auch in speziellen Anwendungen enttäuschte EM mitunter. Bei der Kompostierung von Bananenstauden-Abfällen unter tropischen Bedingungen brachte EM keinen Vorteil gegenüber Wasser oder steriler Zugabe, außer einem etwas höheren Kaliumgehalt in Bananenblättern in einem Behandlungsfall

. In der Pflanzenschutzwirkung zeigten EM-Präparate ebenfalls Grenzen: Eine niederländische Studie fand keine wirksame Kontrolle von Blaualgenblüten durch EM-haltige “Bokashi-Bälle” (nur extrem hohe Dosierungen zeigten geringe Effekte durch einfache Lichtreduktion)

. Und beim Versuch, den bodenbürtigen Schadpilz Phytophthora an Rhododendren mit EM zu bekämpfen, erzielte EM weder vorbeugend noch kurativ eine signifikante Wirkung

.

Angesichts dieser Befunde verwundert es nicht, dass Literaturreviews EM sehr kritisch sehen. Beispielsweise wird hervorgehoben, dass viele positive EM-Berichte auf methodisch unzureichenden Arbeiten beruhen oder keine geeigneten Kontrollgruppen haben

. Eine Übersichtsarbeit titelte provokant „Effective Microorganisms: Myth or reality?“ und kam zum Schluss, dass die meisten unabhängigen Studien keinen Zusatznutzen von EM gegenüber herkömmlichen organischen Düngemethoden finden

. Insgesamt wird EM in Fachkreisen teils als nicht wissenschaftlich fundiert oder sogar als pseudowissenschaftlich eingeordnet – im Wikipedia-Artikel etwa ist EM unter der Kategorie „Parawissenschaft“ gelistet

. Das heißt nicht, dass EM grundsätzlich schädlich wäre; vielmehr ergibt sich aus den Daten, dass EM-Produkte im besten Fall ähnliche Effekte erzielen wie traditionelle Maßnahmen (Kompost, Mist, Mulch), aber darüber hinaus selten einen messbaren Mehrwert liefern

.

Mit diesen Bio-Zutaten wird Super Soil lebendig

Guerilla Grow Trychostix – Kombination von Trychoderma und Rhizobakterien – Trychoderma Biostimulans – 3 Stück je 5 Gramm

15,00 €Grundpreis: 1,00 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 15 g

BIO-Zuckerrohrmelasse – Natürliche Nährstoffquelle für Bodenmikroben und Pflanzen

11,80 €Grundpreis: 11,80 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BIOCANNA Home Grow Kit – Natürliche Dünger für optimales Pflanzenwachstum

17,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BOKASHI – EM® – Biologisches Ferment – Verbesserung der Bodenvitalität durch die Aktivierung des mikrobiellen Lebens

6,90 € – 33,90 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Symbivit – Trichoderma – Mykorrhiza – Mix

19,00 €Grundpreis: 25,33 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,750 kg

Biochar + Microbes – Hochwertiger Bodenverbesserer mit Pflanzenkohle und Mykorrhiza – Biokohle

13,90 € – 19,00 €Grundpreis: 6,95 € – 3,80 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 l – 5 l

Mikoriza Endo & Ecto Mykoriza premium – Oganics Nutrients

42,90 €Grundpreis: 171,60 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 kg

S&R Organics Green Power 5in1 – Bio-Dünger mit Sofort- & Langzeitwirkung inkl. Phosphor Boost Pulver

21,70 € – 37,90 €Grundpreis: 21,70 € – / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 l – 3 l

SIAPTON ® – Pflanzenstärkungsmittel – rein organischer Biostimulator.

9,00 € – 46,90 €Grundpreis: 36,00 € – 9,38 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 5 l

Waldboden Mulchmaterial – Mikroorganismen – zersetzt, geruchsfrei, staubarm

11,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Quimera – ist ein Phytofortifier auf Basis von Trichoderma harzianum, Stamm T78 – Mycoterra

23,50 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Bio Holzfaser – Wurzelbelüftung statt Bodenverdichtung – 2.000 Bodenstoffe für das Pflanzenwachstum

9,60 €Grundpreis: 1,60 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 6 l

Bodenverbesserer Ecostern 0,5l mit lebenden Mikroorganismen

21,40 €Grundpreis: 42,80 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l

Florganics FLO – Living Organics Superfood All-in-One Dünger

49,90 €Grundpreis: 9,98 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 5 l

Lebender Dünger Organic-Balance® Universal

19,00 €Grundpreis: 38,00 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l

MT Mix Streuer zur Impfung der Wurzeln – Mykorrhiza – Trichoderma und Wurzelbakterien – Mischung – Hubey

16,70 €Grundpreis: 0,33 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 50 g

Universaldünger + Bodenaktivator, Organischer NPK-Dünger 4-3-2 + Bacillus sp.

5,60 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Lurpe Healthy Harvest – Kompost Tee Zusatz Booster

18,00 € – 826,70 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

King Crab – Premium Bacterial Liquid 100ml – Plant Revolution

24,90 €Grundpreis: 249,00 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,1 l

OPF 7-2-3 PLUS – Organisch-biologischer Flüssigdünger für kraftvolles Pflanzenwachstum und aktiven Bodenaufbau

10,60 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Green House Powder Feeding BioBloom – Organischer Dünger für optimale Blüten- und Fruchtbildung

14,90 € – 59,00 €Grundpreis: 119,20 € – 59,00 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,125 kg – 1 kg

Alfa Boost – von der Keimung bis zur Blüte – ertragssteigernd – All in One Universaldünger – 250 ml

17,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Farmer Mix – Die Wahl der Profis für nachhaltigen und effizienten Anbau in Living Soil – LURPE

29,90 € – 284,40 €Grundpreis: 29,90 € – 284,40 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 5 kg

BAM Bioaktive Mikroorganismen, Bodenverbesserer aus natürlich vorkommenden Bakterien und Pilzen

11,20 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Biostimulanz / Bodenverbesserer Biohealth WSG TH BS

9,20 € – 38,90 €Grundpreis: 92,00 € – 38,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,1 kg – 1 kg

Green Sunrise – Lurpe naturalsolutions

17,00 € – 778,00 €Grundpreis: 85,00 € – 25,10 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,2 l – 31 l

Great White Premium Mycorrhizae® – 28,3g – by Plant Success

21,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BioBizz Alg·A·Mic – Vitalitäts-Booster aus Meeresalgen

5,90 € – 119,00 €Grundpreis: 23,60 € – 11,90 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 10 l

Azorock Mycoterra – mehr als 70 Mineralien und Spurenelementen sowie Mikroorganismen

8,90 €Grundpreis: 4,45 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 kg

Pandora Mycoterra Mykorrhiza-Biodünger – flüssig

19,75 €Grundpreis: 65,83 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,3 l

Trichoderma – Wurzelfördernder Dünger – Bodenkolonisator – Mykorrhiza – Thrycho Killer

24,99 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Lebender Dünger Organic-Balance® für Zimmer- & Grünpflanzen

18,90 €Grundpreis: 37,80 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 l

Mycofriend® Premium Mykorrhiza – Biologischer Wurzelaktivator für kräftige Pflanzen und gesunde Wurzelsysteme

23,00 €Grundpreis: 0,77 € / g

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 30 g

Bewährte Alternativen zu EM

Angesichts der durchwachsenen Evidenz für EM lohnt der Blick auf Alternativen, die Pflanzen und Böden nachweislich positiv beeinflussen:

Komposttee (extrahierter Kompostauszug): Komposttees sind wässrige Extrakte aus Kompost, oft belüftet und fermentiert, die eine Fülle nützlicher Mikroorganismen und Nährstoffe enthalten. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Komposttee eine förderliche Wirkung auf das Pflanzenwachstum haben kann

. So wurden z. B. verbesserte Keimung, Wurzelentwicklung und Krankheitsresistenzen beobachtet. Allerdings können die Ergebnisse variieren – die Wirksamkeit hängt von der Kompostqualität, Braumethode und Anwendung ab. Insgesamt gilt hochwertiger Komposttee als ganzheitliches Biostimulans, das Bodenleben und Pflanzengesundheit unterstützt, ohne dass es der aura von Esoterik anhaftet, da seine Inhaltsstoffe (Nährstoffe, Huminsäuren, Mikroben) bekannt und nachvollziehbar wirken.

Probiotische Dünger / Mikrobeninokulate: Darunter versteht man gezielte Präparate von nützlichen Bakterien und Pilzen (sogenannte PGPR – Plant Growth-Promoting Rhizobacteria – oder andere Symbionten), die ähnlich wie EM die Bodenbiologie anreichern sollen. Im Gegensatz zu EM werden hier jedoch oft spezifische Stämme mit bekannter Wirkung eingesetzt (z. B. stickstofffixierende Bakterien, Phosphat-solubilisierende Bakterien, fördernde Bodenpilze). Studien belegen, dass der Einsatz solcher Mikroben Erträge und Pflanzengesundheit steigern kann. Beispielsweise führte der Einsatz von PGPR-Bakterien in Salat- und Blumenkohlkulturen zu signifikant schwereren Pflanzen und höherem Nährstoffgehalt

. Ein mit dem Wurzelbereich vergesellschafteter Bodenbakterienstamm (Pseudomonas fluorescens) erhöhte in Versuchen die Erträge von Tomaten deutlich

. Solche gezielten Bio-Inokulate haben den Vorteil, dass ihre Wirkmechanismen oft erforscht sind (etwa Produktion von Wachstumsstoffen, Verbesserung der Nährstoffmobilisierung oder Krankheitsantagonismus). Auch in Cannabis-Studien wurden probiotische Dünger erfolgreich getestet: Wie erwähnt, bewirkte ein Mix aus kompostbasiertem Tee und Mikrobenpulver bei Cannabis erhebliche Biomasse- und Ertragszuwächse

. Insgesamt gelten probiotische Dünger als vielversprechende Komponente einer nachhaltigen Anbaupraxis – sie können chemische Düngemengen reduzieren, ohne Ertragseinbußen befürchten zu müssen

.

Mykorrhiza-Pilze: Mykorrhiza sind symbiotische Bodenpilze, die mit Pflanzenwurzeln eine Verbindung eingehen. Sie erweitern praktisch das Wurzelnetz und helfen der Pflanze, Nährstoffe (vor allem Phosphor, aber auch Spurenelemente) und Wasser effizienter aufzunehmen. Die Wirksamkeit von Mykorrhiza-Inokulation ist wissenschaftlich gut belegt. Eine aktuelle groß angelegte Feldstudie in der Schweiz zeigte, dass durch Beimpfung von Maisfeldern mit arbuskulären Mykorrhiza-Pilzen die Erträge signifikant gesteigert werden konnten – auf etwa 25 % der Versuchsflächen wurden bis zu 40 % höhere Erträge erzielt

. Dieser Effekt trat vor allem dort ein, wo der Boden von Krankheitserregern belastet war, da Mykorrhiza die Pflanzen vor Schäden schützten und somit Ertragsverluste verhindert wurden

. Auf „gesunden“ Äckern blieben die Unterschiede gering, da die Pflanzen dort ohnehin optimal versorgt waren

. Mykorrhiza-Inokulate sind inzwischen kommerziell verfügbar und finden in Gartenbau (z. B. beim Umtopfen von Gemüsejungpflanzen oder Bäumen) breite Anwendung. Im Gegensatz zu EM ist der Nutzen der Mykorrhiza-Symbiose weitgehend unumstritten, da er auf dem natürlichen Prinzip der Nährstoffgemeinschaft basiert und von vielen Studien quantifiziert wurde (teils 10–20 % Durchschnitts-Ertragssteigerung, je nach Kultur und Bedingungen).

Klassische Düngemethoden: Schließlich dürfen herkömmliche Maßnahmen nicht unerwähnt bleiben – sie stellen oft die Baseline dar, an der sich Präparate wie EM messen lassen müssen. Organische Düngung mit gut ausgereiftem Kompost, Mist oder Gülle liefert nicht nur Pflanzennährstoffe, sondern fördert auch langfristig das Bodenleben (viele Bauern bezeichnen hochwertigen Kompost scherzhaft als „die echte EM-Lösung“ im Sinne von „effektiver Humus“). Mineralische Düngung (Kunstdünger) versorgt Pflanzen gezielt mit Nährstoffen in bedarfsgerechter Menge. Wissenschaftlich ist unstrittig, dass ausreichende NPK-Versorgung die entscheidende Basis für hohe Erträge ist – fehlt es an wesentlichen Nährstoffen, nützen auch Bodenmikroben wenig

. Daher verfolgen moderne Ansätze eine integrierte Düngung: erst den Boden mit organischer Substanz (Kompost, Gründüngung) und ggf. Mikrobennetzwerk aufbauen, und dann gezielt Nährstoffe ergänzen, um hohe Erträge zu sichern. Komposttee, PGPR, Mykorrhiza & Co. können klassische Dünger nicht vollständig ersetzen, aber sie können deren Einsatz reduzieren und die Nährstoffeffizienz erhöhen

. Beispielsweise konnte in der oben erwähnten Salat-Studie durch EM-ähnliche Mikrobendüngung die mineralische Düngergabe um 25–50 % reduziert werden bei gleichzeitig höherem Ertrag im Vergleich zur Volldüngung

. Solche Kombinationen stellen praktikable Alternativen dar, während ein ausschließlicher EM-Einsatz ohne weitere Düngung in der Regel nicht zum Erfolg führt.

Zusammengefasst zeigt die aktuelle Studienlage, dass die isolierte Verwendung von Effektiven Mikroorganismen (EM) in der Pflanzenproduktion wissenschaftlich kaum fundiert ist. Die meisten unabhängigen Untersuchungen finden keinen signifikanten Zusatznutzen von EM gegenüber herkömmlicher organischer Düngung; positive Effekte sind häufig auf die mit EM ausgebrachten Nährstofflösungen zurückzuführen und nicht auf mysteriöse mikrobiologische Wunderwirkungen

. Zwar gibt es einzelne Fallstudien mit Vorteilen – z. B. leichte Ertragssteigerungen in bestimmten Kulturen oder unter speziellen Bedingungen (Stress, Langzeitanwendung) –, doch sind diese Ergebnisse nicht konsistent reproduzierbar und oft nur in Kombination mit weiterer Düngung sichtbar

. Aus streng wissenschaftlicher Sicht gilt der EM-Einsatz daher derzeit nicht als allgemein wirksam. Folglich wird EM im seriösen Kontext eher kritisch gesehen; manche ordnen es in den Bereich der Esoterik im Gartenbau ein, da die vollmundigen Heilsversprechen der Hersteller in kontrollierten Versuchen zumeist nicht einlösbar sind.

Für Praktiker bedeutet dies: EM ist kein Wundermittel. Wer seine Pflanzen gesund und ertragreich kultivieren will, sollte sich primär auf gut belegte Methoden stützen – z. B. Bodenverbesserung durch Kompost und Gründüngung, bedarfsgerechte Nährstoffversorgung, und gezielte Förderung des Bodenlebens (etwa mit Mykorrhiza-Inokulation oder bewährten Präparaten auf Bakterienbasis). Diese Alternativen haben in Studien teils deutlich bessere Resultate gezeigt als EM

. EM-Präparate können allenfalls als ergänzende Maßnahme betrachtet werden: Sie scheinen nicht zu schaden, können in bestimmten Kontexten milde positive Effekte haben, ersetzen aber weder Dünger noch gutes Gärtnern. In der Abwägung erscheint der wissenschaftliche Nutzen von EM eher gering, während etablierte Methoden der Bodenpflege und Düngung nachweislich effektiv sind. Kurz gesagt – der Einsatz von EM ist (noch) nicht solide wissenschaftlich untermauert. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift lieber zu altbewährten oder erforschten Alternativen, um Pflanzen optimal zu versorgen, anstatt sich auf die nicht belegte Wunderwirkung der „Effektiven Mikroorganismen“ zu verlassen.

Literatur und Quellen: Die obigen Aussagen sind durch eine Reihe von Studien und Fachartikel untermauert – exemplarische Quellen sind in eckigen Klammern angegeben (Details siehe Originalarbeiten). Diese umfassen sowohl Übersichtsarbeiten, Feldversuche im In- und Ausland, als auch aktuelle Forschungsresultate zu alternativen Biostimulanzien. Die differenzierte Betrachtung zeigt: EM ist in der Wissenschaft weder vollständig bestätigt noch pauschal verdammt, jedoch tendiert die Evidenz dahin, dass EM in der Praxis weniger leistet als erhofft. Entsprechend sollte der Nutzen kritisch hinterfragt und lieber auf Maßnahmen mit belegter Wirksamkeit gesetzt werden. de.wikipedia.org

Super Living Soil Mikroben – Effektive Helfer für gesunde Pflanzen

Huminsäure zur Herstellung von Terra Preta – Zur Stimulation des Wurzelwachstums und Bodenverbesserung

8,90 €Grundpreis: 8,90 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 l

CALIFARM easy Mykorrhiza Aktiv – Optimales Wachstum für Cannabis Pflanzen

5,60 € – 8,90 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Biofaser Dünge Mulch – Kompost Power Booster – Biodynamisch – aktiviert das Bodenleben

11,90 €Grundpreis: 1,19 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 10 l

Gesteinsmehl Multi Premium Mix – die geballte Kraft der Gesteinsmehle nutzen

9,20 € – 33,40 €Grundpreis: 9,20 € – 6,68 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 5 kg

BioNaturPlus Powerdünger – Konzentrat – fördert Feinwurzelwachstum – belebt und sorgt für Vermehrung von erwünschten Mikroorganismen

6,40 € – 11,70 €Grundpreis: 25,60 € – 11,70 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 l – 1 l

Hubey Easy‑Peasy Starter Kit – Organische Düngermischung für 3 Pflanzen (50 L Erde)

24,50 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Great White Premium Mycorrhizae® – 28,3g – by Plant Success

21,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

BASALT Urgesteinsmehl für gesunde Böden und kräftige Pflanzen- wirksames SILIKAT-Gesteinsmehl

5,80 € – 58,00 €Grundpreis: 5,80 € – 2,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 5 kg – 20 kg

Alfalfa Meal – Luzerne Mehl – mit einem natürlichem Wachstumshormon für größere ertragreichere Pflanzen

7,40 € – 45,10 €inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

AZOMIT Micronizierte Vulkan Asche – Vulkanasche AZOMITE

9,70 € – 199,00 €Grundpreis: 19,40 € – 9,95 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,5 kg – 20 kg

BIO Wurmhumus – 100% natürlich, biologisch, organisch, chemiefrei – Wurmkompost

11,90 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Algenextrakt – aus lebend geernteten Braunalgen (Ascophyllum nodosum)

11,70 € – 55,90 €Grundpreis: 11,70 € – 5,59 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 10 l

Power Marine Humin Braunalgenextrakt – Hochwertige Pflanzenstärkung zur Fruchtbarkeitssteigerer aus Ascophyllum nodosum

6,90 € – 26,00 €Grundpreis: 230,00 € – 26,00 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,03 kg – 1 kg

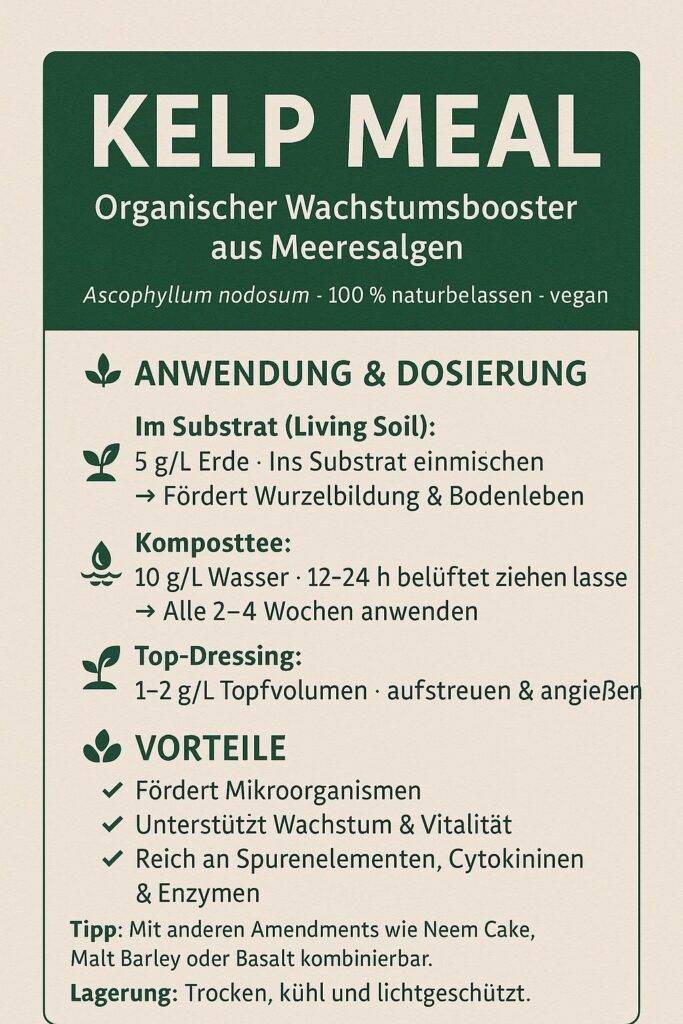

Organic Kelp Meal – Natürliches Kelpmehl für Ihr Pflanzenwachstum – Ascophyllum Nodosum

7,60 € – 189,00 €Grundpreis: 30,40 € – 18,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,25 kg – 10 kg

BAM Bioaktive Mikroorganismen, Bodenverbesserer aus natürlich vorkommenden Bakterien und Pilzen

11,20 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Funktionale Gründüngung für Living Soil & Super Soil – aktiviert Bodenleben, fördert Humus & Mykorrhiza

6,80 € – 319,00 €Grundpreis: 136,00 € – 31,90 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 0,05 kg – 10 kg

Organischer Pflanzendünger für gesunde Wurzeln, vitale Pflanzen und starke Jungpflanzen

6,70 €inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Kalzium Natur Bentonit – Calciumbentonit – Bodenverbesserer & Bodenaktivator – feines Bentonitmehl oder Granulat

4,90 € – 11,00 €Grundpreis: 4,90 € – 2,20 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 5 kg

Azorock Mycoterra – mehr als 70 Mineralien und Spurenelementen sowie Mikroorganismen

8,90 €Grundpreis: 4,45 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 kg

Bimsstein 4-8 mm – Strukturstabiler Edelbims für Living Soil & Super Soil

7,90 € – 19,80 €Grundpreis: 3,95 € – 1,98 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 2 l – 10 l

Komposttee-Großpack – ALL IN ONE

59,00 € – 349,00 €Grundpreis: 0,30 € – 0,07 € / l

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 200 l – 5000 l

Diabas Urgesteinsmehl – 100% naturbelassen, bio-zertifiziert, mineralischer Boden-Booster

4,80 €Grundpreis: 4,80 € / kg

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg

Amino Terra Substrat ATS Pflanzkohle – CARBUNA

7,90 €Grundpreis: 7,90 € / l

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

Insect Frass, Aktiviert das Bodenleben, NPK-Dünger 3,5+3,5+2,5 – Insektendünger – Insektenfrass – Mehlwurm Guano

9,30 € – 69,20 €Grundpreis: 9,30 € – 6,92 € / kg

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Produkt enthält: 1 kg – 10 kg